Центробанк

Кречетов. Еженедельный обзор 26.03.2017

- 26 марта 2017, 19:05

- |

О понижении ставок ЦБ. О нефти. Табличка с открытыми позициями.

О сокращении позиций в середине прошедшей недели.

Немного о взаимосвязи рынка валют и фондовых рынков.

О том чего пока жду в ближайшие недели.

( Читать дальше )

- комментировать

- ★2

- Комментарии ( 114 )

Продолжение истории с Татфондбанком.

- 15 марта 2017, 07:58

- |

Причины и последствия отзыва лицензии у Татфондбанка.

Татарстанская банковская система до поры стояла особняком от общероссийской. Республиканские банки традиционно были обеспеченны поддержкой региональных властей и позицией ЦБ. События 3 марта, (а кроме Татфондбанка в Татарстане были закрыты Анкорбанк и Интехбанк) — показали, что особого положения у региональных банков уже нет.

Активы Татфондбанка оценивались в 221 миллиард рублей. По данному показателю он занимал 42 место в банковской системе страны. Частные клиенты держали в нем около 77 миллиардов рублей. При этом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что общий объем компенсаций пострадавшим превысит 57 миллиардов.

Вот вам и простая арифметика: клиенты держали в банке 77 миллиардов рублей, а получат только 57 миллиардов рублей. Минус 20 миллиардов в пользу государства (!), а добросовестные вкладчики – идите лесом. Предлагаю ввести честные тарифы на размещение средств на депозитах в банках «минус» — 30%!

( Читать дальше )

14 марта очередной московский банк остался без лицензии

- 15 марта 2017, 07:42

- |

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной альянс».

Как обычно в официальном заявлении ЦБ указывает, что банк «размещал денежные средства в низкокачественные активы …», «его активы не генерировали достаточный денежный поток…», «руководители и собственники банка «не предприняли действенных мер …» и так далее – бла, бла, бла.

Ещё 14 февраля «Нефтяной альянс» был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России, а с 1 марта перестал выдавать вклады.

«Нефтяной альянс» — участник системы страхования вкладов. На 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе России, с величиной чистых активов 10,30 млрд руб.

По оценкам экспертов политика ЦБ по зачистке финсектора от недобросовестных игроков продолжится в течение года. Это не смотря на то, что каждый отзыв лицензии у банка является серьезным ударом по имиджу всего банковского сектора РФ. На самом же деле происходит передел рынка в пользу крупных игроков (в основном с государственным участием) и банальный отъём средств у населения.

Новости на 13 марта 2017 г. в банковском секторе.

- 13 марта 2017, 12:22

- |

13 марта ЦБ отозвал лицензии у банков «Экономический союз», АО «Торговый городской банк» (ТГБ)

Банк России с 13 марта отозвал лицензию у московского АО «Банк «Экономический союз».

По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля он занимал 367-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Ещё 7 марта Банк «Экономический союз» приостановил операции и прекратил выдавать вклады, а также выплачивать проценты по ним.

ЦБ признал неудовлетворительным качество активов банка «Экономический союз». Из-за чего банк не выполнял вовремя обязательства перед кредиторами. Также организация проводила транзитные операции и сомнительные операции по выводу средств за рубеж.

Также 13 марта ЦБ отозвал лицензию у московского АО «Торговый городской банк» (ТГБ).

( Читать дальше )

Возвращение блудного трейдера ... Ждём движухи в России.

- 10 февраля 2017, 16:03

- |

Ну да это лирика, немного упомянутая ранее: http://smart-lab.ru/blog/350329.php и smart-lab.ru/blog/361586.php. Пока был занят американцами и контролем своего инвестпроекта, спекуляций на российской бирже не проводил, а потому в работе оставался только экспериментальный инвестиционный счёт (про этот экспериментальный счёт было много топиков) который за время публикаций на трейдерских ресурсах, вырос с 600 000 руб за 3 000 000 руб., как примерно помню с середины 2015 года ещё. Результат кому-то покажется скромным, как и сумма, но у этого счёта основная функция — отработка инвестиционных и спекулятивных стратегий и в этом плане результат неплох.

( Читать дальше )

Девальвация рубля.

- 03 февраля 2017, 14:06

- |

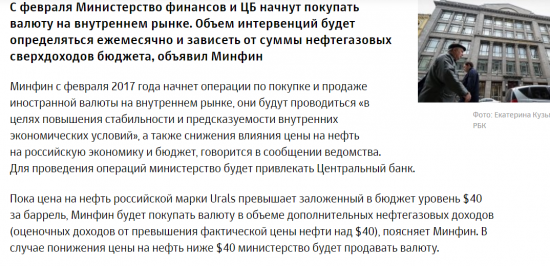

На этой неделе Минфин в целях сокращения дефицита бюджета должен был начать покупку валюты на рынке ежедневным объемом около $100 млн. По предварительным расчетам это должно привести к ослаблению рубля на 10%.

В Минфине подсчитали, что при цене нефти российской марки Urals $50 за баррель покупка валюты на рынке на сумму, превышающую заложенные в бюджет $40 за баррель, приведет к ослаблению курса рубля до 66,32 руб. за доллар. При цене $55 курс составит 64,9 руб. за доллар. Если на дополнительные нефтегазовые доходы не покупать валюту и не складывать ее в Резервный фонд, то курс будет 61,5 и 58,05 соответственно.

Сейчас российская нефть стоит $52 за баррель, а курс доллара колеблется в диапазоне 59,3–60,9 руб.

По данным Минфина, в прошлом году Резервный фонд потерял на курсовой разнице за январь – декабрь 531,5 млрд руб., Фонд национального благосостояния — 861,3 млрд руб.

Пока рубль весьма стойко реагирует на предполагаемое начало интервенций. После заявлений Минфина курс лишь считанное число раз поднимался в район 60,5 руб. за доллар. В тоже время, если скачок с 60 до 65 рублей за доллар произойдет слишком быстро, это может поднять на волну активность рыночных спекулянтов, которые могут утащить курс рубля еще выше.

( Читать дальше )

Банк Японии: привычка покупать государственные облигации

- 02 февраля 2017, 11:31

- |

Завершившееся во вторник заседание Совета Банка Японии нельзя назвать эпохальным. Экономисты, опрошенные изданием Блумберг, практически единодушно предполагали, что никаких изменений в политике японского центробанка не будет, однако в последнее время выросло количество экспертов, прогнозирующих сокращение покупки активов центробанком и дальнейшее ужесточение политики процентных ставок.

Осенью прошлого года японский регулятор решил в очередной раз вмешаться в рынок государственных облигаций, поставив целью таргетирование кривой доходности казначейских бумаг, так как отрицательная доходность полностью разрушала понятие «рынок» в отношении этих активов. Была поставлена цель — повышение доходности выше нуля процентов. Были приняты меры — Банк Японии продолжил покупки государственных облигаций в прежнем объёме, но с большим вниманием отслеживая доходность бумаг с разными сроками погашения и переключая активность покупок с «длинных» бумаг на «короткие» и наоборот, тем самым выравнивая кривую доходности облигаций всех сроков погашения.

( Читать дальше )

Комментарии Мин. фина и ЦБ об интервенциях. Важно для si

- 26 января 2017, 00:43

- |

В чём смысл коротко. Сегодня в видео я говорил о том, что выступление «Набиулиной» было несколько резким именно потому, что Шувалов несколько вышел за рамки своей компетенции в своих заявлениях и влез в компетенцию центробанка.

Но по сути правительство и центробанк ищут общий язык. Это было видно по всем последним заявлениям несмотря на их противоречивость.

И вот во что это вылилось:

( Читать дальше )

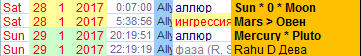

Заседания ФРС США (FOMC) на 2017 год в астрологическом отображении.

- 08 января 2017, 18:12

- |

Таким образом, табличка заседаний и протоколов на 2017 год — не является лишней никогда. А если эти даты обрамляются астрологическим контекстом (только выборочные, яркие фрагменты — комментирую не для всех, а по отдельному платному запросу), то жить становиться практичнее, жить становится веселее. Берите на заметку.

Решение по процентной ставке ФРС США 31 января-1 февраля 2017 года

Публикация протоколов заседания ФРС США 22 февраля 2017 года

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- натуральный газ

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал