Блог им. ChuklinAlfa |Как правильно производить пересмотр портфеля?

- 04 февраля 2025, 14:34

- |

Инвестиционный портфель приходится время от времени пересматривать. Особенно в тех случаях, когда на рынках неспокойно, бушует кризис, а компании начинают массово страдать от принятых ранее неэффективных решений. Но как принять решение о том, какую бумагу стоить исключать из портфеля, а какую оставлять? Я предлагаю такое решение: оставляйте, если только ответите последовательно «ДА» на все нижеследующие утверждения.

1. Вы уверены в бизнесе, акции которого покупаете

В свой портфель желательно отбирать успешные и крепкие бизнесы, с растущими денежными потоками, постоянной клиентской базой, с мощной поддержкой партнеров, эффективным менеджментом. Таких бизнесов и в спокойное время на пересчет пальцев рук, а в кризис еще меньше.

Покупайте только те бизнесы, в которых разбираетесь и чью логику понимаете. Тогда даже временные проблемы не будут вас волновать, потому что сильная компания их преодолеет.

Хороший пример – Сбербанк. Отличный сильный бизнес, которому просто не повезло в 2020 и в 2022 году, но который отыграл свои потери в 2021 и 2023-2024-х годах. Плохой пример – Аэрофлот, у которого проблемы в бизнесе начались задолго до 2020 года, а после ковида и введения санкций в 2022 году только усугубились (но сейчас, вроде как выруливает).

( Читать дальше )

- комментировать

- Комментарии ( 2 )

Блог им. ChuklinAlfa |Инвестиции полны парадоксов.

- 01 февраля 2025, 16:20

- |

1. Парадокс прибыли и убытков

Это парадокс из области математики, но для тех, кто не прогуливал алгебру в 6 классе, это просто очевидность. Другое дело, что об этом парадоксе мы не всегда помним. Звучит он так: «Если вы получили убыток 10%, то для получения прибыли недостаточно заработать 10%».

✔️Смотрите на примере. Сегодня акция Газмяса стоит 1000 рублей. Завтра она падает на 10%, а послезавтра – растёт на 10%. Вопрос: сколько она будет стоить? Если ваш ответ – 1000, то идите в 6 класс, т.к. это неверно. Потому что 1000 – 10% = 900. А 900 + 10% = 990.

Чтобы выйти из просадки, скажем, в 40%, вам нужно получить 67% прибыли. А из просадки в 70% прибыль должна быть 233%.

Верно и обратное. Чем выше ваш доход, тем меньше (в процентах) требуется, чтобы его «съесть». Например, при росте портфеля на 80% для «съедения» прибыли достаточно падения на 44%.

2. Парадокс роста

🔼Рост всегда идёт сначала медленно, а затем быстро. Я о росте капитала. И о силе сложного процента. Первоначально рост идёт небольшой, но затем график стремится вверх, и доход приобретает экспоненциальный рост. А реинвестирование добавляет ему реактивного топлива.

( Читать дальше )

Блог им. ChuklinAlfa |Мои фейлы. Спекуляции раннего периода

- 06 января 2025, 16:49

- |

После того, как я понял, что на форексе особо много денег не заработаешь… Точнее, не так: много денег заработать можно, но для этого требуется много терпения, усидчивости и удачи, а результат себя не оправдывает… Короче, я понял, что нужно вернуться к работе с акциями. У них и волатильность меньше, поэтому прогнозировать их движения (как мне тогда казалось) должно быть проще.

Однако стратегия «купи и держи» меня тогда не устраивала, я решил посвятить себя спекуляциям… на новостях!

Торговля на форексе привела меня к мысли, что самые сильные движения всегда происходят на наиболее важных новостях, как-то: отчеты, выпуск новой продукции, смена главы, объявление планов и т.д. И на этом-то можно заработать!

Я торговал через Финам по какому-то скотскому тарифу для трейдеров: около 0,5-0,6% за сделку брокеру + 30 рублей за заявку бирже + 400 с чем-то рублей в месяц за обслуживание. Сейчас такие комиссии кажутся фантастическим грабежом, но для 2014 года это, поверьте, было еще терпимо.

( Читать дальше )

Блог им. ChuklinAlfa |ТОП-5 злейших врагов инвестора

- 16 декабря 2024, 17:25

- |

Есть расхожая шутка (а может и не шутка), что злейший враг инвестора – это он сам. Но давайте разберёмся более детально, какие именно пороки самого инвестора периодически подкладывают ему свинью и мешают в инвестировании.

Жадность

Враг №1 – и это не спроста. Именно жадность мешает инвестору вовремя уйти с рынка, забрав вовремя прибыль. Инвестор ждёт, что актив будет расти дальше, но время уходит – а с ней уходит и доход.

Кроме того, жадность может брать в другую крайность: инвестор начинает участвовать в разных сомнительных схемах, которые несут ему повышенную доходность при неадекватных рисках. Например, покупать ВДО с доходностью 40% (и, как говорится, есть нюанс: они находятся в преддефолтном состоянии) или гнаться за сложными синтетическими конструкциями, которые на проверку выходят выгодными только их создателям.

В общем, жадничающий инвестор начинает действовать иррационально: тормозит там, где нужно действовать быстро – и слишком быстро вписывается в блудняки там, где надо остановиться и подумать.

( Читать дальше )

Блог им. ChuklinAlfa |Что делать в период высокой ключевой ставки?

- 02 ноября 2024, 13:34

- |

Итак, вчера задался вопросом, что делать в период повышения ключевой ставки?

Кажется, что самый очевидный вариант – вложиться в депозиты и флоатеры. Действительно, именно они на краткосрочной и даже среднесрочной дистанции могут дать хорошую прибавку к портфелю.

Так, максимальные ставки по депозитам уже поднялись до 23% в некоторых банках (а с учётом того, что в декабре ключ, скорее всего, будут поднимать до 23%, мы можем увидеть и 24-25% по депозитам). Доходность флоатеров тоже около этих значений.

⚡️Доходности ВДО и приличных корпоративных облигаций тоже бьют рекорды – правда, за счёт падения стоимости тела бондов, т.е. формально портфель, состоящий из облигаций с постоянным купоном, красный.

Так чем затариваться сейчас?

1️. Флоатеры и депозиты. Я думаю, что повышение ставки в декабре неизбежно, а в феврале возможна остановка. Поэтому в диапазоне 3-4 месяцев эти инструменты точно выглядят привлекательными. Другой вопрос, что за реальной инфляцией даже они не успевают… Но кто успевает?

( Читать дальше )

Блог им. ChuklinAlfa |Связь между ставкой дисконтирования и курсовой стоимостью акций

- 24 сентября 2024, 16:41

- |

Друзья, отвлечёмся от разборов отчётов и погрузимся немного в теорию фундаментального анализа акций.

📈На курсовую стоимость акций влияет множество факторов: фундаментальные показатели, спекулятивная составляющая и ожидания инвесторов. Сейчас на цену акций сильнее всего работают ожидания инвесторов, поэтому на сегодня очень сложно найти акции, стоимость которых не превышала бы справедливую цену компании.

Однако изначально на стоимость акции влияют фундаментальные причины, которые в первую очередь зависят от прибыли компании, ведь акции — это просто способ владения бизнесом. Первым подтверждающим фактором, что на стоимость акции ключевым образом влияет прибыль, является выход новостей.

📰Новости могут быть глобальными, отраслевыми или касающиеся конкретной компании. Если вышедшая новость даёт нам понять, что она повлияет на будущую прибыль компании, то её акции незамедлительно упадут (например, ухудшение долговой ситуации или резкое падение цен на продукцию).

Но прибыль — это не единственный показатель, от которого зависит цена акции. Представим две компании, которые зарабатывают примерно одинаковую прибыль. Акции одной компании активно торгуются на бирже, а акции другой компании, наоборот, очень неликвидные. Почему?

( Читать дальше )

Блог им. ChuklinAlfa |Что такое свободный денежный поток - FCF

- 15 сентября 2024, 12:42

- |

Когда писал о Фосагро, отмечал, что компания платит дивиденды из FCF. Это очень важный финансовый показатель компании, для меня он даже важнее чистой прибыли. Давайте разберёмся, для чего он нужен и почему так важен.

Что такое FCF

Свободный денежный поток (или Free Cash Flow – чаще сокращают как FCF, реже – СДП) – это средства компании, которые остаются у нее после погашения всех необходимых расходов (за исключение платежей по кредитам). Эти деньги можно расходовать куда угодно: на погашение долгов, выплату акционеров, поглощения конкурентов, проведение байбека и т.д. Т.е. FCF – это собственные деньги компании, фактически – ее наличность.

На что расходуется FCF

👉 Погашение долгов – для некоторых компаний наличие положительного FCF служит поводом погасить долги.

👉 Выплата дивидендов – некоторые российские компании распределяют в виде дивидендов до 100% от FCF в зависимости от долговой нагрузки. Как правило, так поступают мажоритарии, которые таким способом выводят деньги из компании.

( Читать дальше )

Блог им. ChuklinAlfa |Что такое "отскок дохлой кошки"?

- 02 сентября 2024, 21:55

- |

Отскок дохлой кошки – это термин, которым инвесторы и трейдеры называют короткий рост на графике актива после сильного падения. Определение довольно метко характеризует то, что происходит с акцией или индексом: актив падает, немного корректируется вверх, а затем продолжает своё падение.

Как правило, предпосылкой к отскоку дохлой кошки является шоковое падение стоимости актива. Так, инвесторы могут нервно отреагировать на выход плохого отчета, смену руководства, проблему с продукцией компании и т.д. Иногда причиной падения могут послужить внешние факторы, например, в 2020 году обвал рынков спровоцировала волна локдаунов, в 2022 году в России – начало СВО и последующие за этим геополитические игрища. После того, как первые продавцы сбросят акции, подключаются инвесторы-оптимисты, которые следуют стратегии «Buy the deep» – выкупай просадку (их называют иногда байзедипщики). Именно они провоцируют отскок, т.е. выкупают резко упавший актив.

Однако далее падение актива продолжается, т.к.

( Читать дальше )

Блог им. ChuklinAlfa |ТОП психологических ловушек, в которые чаще всего попадают инвесторы

- 31 августа 2024, 15:04

- |

Говард Маркс и профессор Пол Джонсон написали книгу «О самом важном», в которой сформулировали мысль: опаснейший враг инвестора – это он сам. Это действительно так. Часто людские или психологические факторы могут серьезно сказаться на стоимости бумаг. Стоит разобрать 5 главных ошибок инвесторов.

1. «Закон маленьких чисел»

Речь идет о склонности делать далекие прогнозы, основываясь на недостаточном количестве информации. Например, инвестор наблюдает динамику акций за прошедшие 2 месяца и видит, что они идут вверх. На основании этого он делает вывод, что перед ним — прибыльная компания. Однако данных за два месяца недостаточно – на таком временном промежутке велики случайности, на основании которых нельзя делать вывод.

Представьте, что вы бросаете кости. Если дважды подряд выпадает 6, то вы можете посчитать кубик счастливым и продолжите играть только с ним. Это ошибка. Даже если 6 выпадет 5 раз подряд, вероятность выпадения шестёрки в шестой раз остаётся ровно такой же, как и в предыдущие пять раз: 6 к 1.

( Читать дальше )

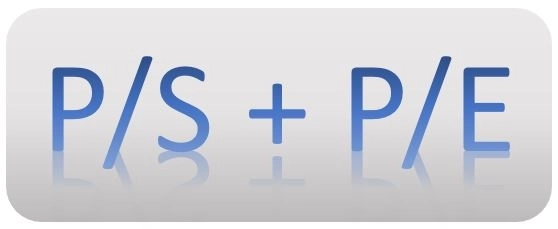

Блог им. ChuklinAlfa |Как выбирать недооцененные акции для покупки по мультипликаторам

- 19 августа 2024, 22:37

- |

Мультипликаторы используются в фундаментальном анализе для того, чтобы определить, насколько недооценена или переоценена акция относительно реальной стоимости компании и показателей ее выручки.

Сам по себе отдельный мультипликатор не даст никакой практической пользы, однако в совокупности они способны нарисовать вполне достойную картину.

Покупать акции просто тому, что она выглядит недооцененной, не стоит. Возможно, низкая цена на акцию установлена рынком не просто так – скорее всего, вы что-то не знаете. Рынок в любом случае пытается отыграть низкие цены – и котировки акций всегда стремятся к справедливым значениям.

Однако знать основные принципы фундаментального анализа не будет лишим: так вы сможете заранее отсечь наиболее переоцененные акции и понять, дорого или дёшево стоит акция относительно своих конкурентов, а также самой себя в прошлом.

Погнали!

P/S

Один из ключевых мультипликаторов, применяемых при фундаментальном анализе акций. Он показывает отношение рыночной цены акции к выручке, которую компания получает на одну акцию.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- натуральный газ

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс