Блог компании Иволга Капитал |Probondsмонитор. Доходности ОФЗ, субфедов, первого корпоративного эшелона выросли, цены заметно упали

- 20 января 2021, 06:35

- |

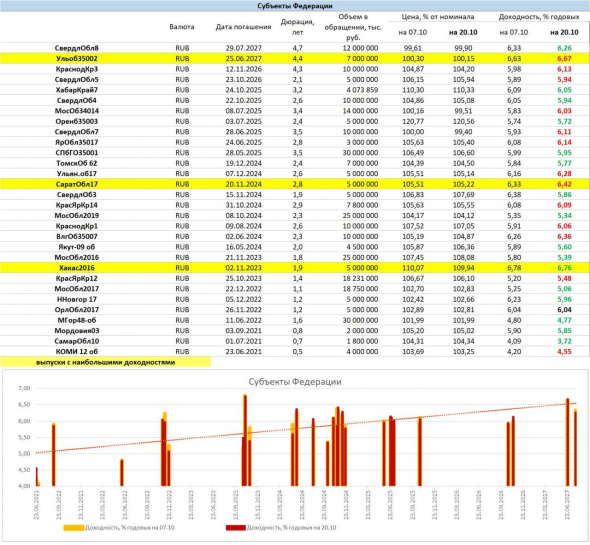

Начало года выдалось удачным не для всех фондовых активов. Цены широкого спектра рублевых облигаций упали, причем на стабильном курсе нацвалюты. 2 недели назад писал о рискованности предыдущей волны облигационного роста. Правда, не ждал, что он сменится падением так быстро. В итоге, за последнюю пару недель ОФЗ в среднем потеряли 1,2% от цены (десятилетние бумаги — 2%), субфеды и первый корпоративный эшелон – около 0,7%. Надо сказать, наименьшие потери понес высокодоходный облигационный сегмент, средняя ценовой минус менее 0,5% (для бумаг, входящих в портфели PRObonds, он еще меньше, около 0,4%). О ВДО – отдельный материал завтра.

( Читать дальше )

- комментировать

- ★1

- Комментарии ( 11 )

Блог компании Иволга Капитал |«Народные» ОФЗ-н – безрисковая «парковка» денег

- 13 января 2021, 09:45

- |

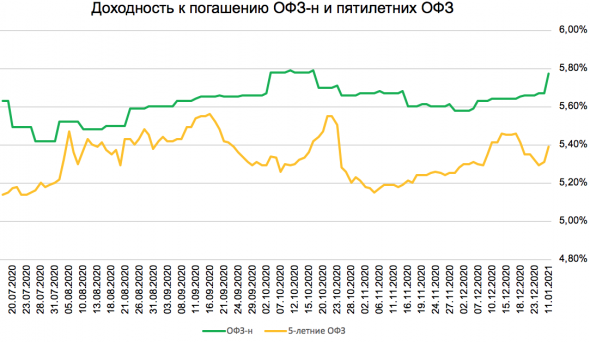

Источник: Минфин, Invensting.ru

Когда встает вопрос о необходимости инвестировать деньги в нулевой риск (например, для временной «парковки» денег), в голову приходят, как правило, две идеи – открыть вклад или купить на рынке ОФЗ. Обычные ОФЗ сложно назвать полным аналогом вклада и по рискам, и по доходности: короткие выпуски не принесут доходности выше вкладов, а по длинным выпускам волатильность может “съесть” премию по отношению к депозитным ставкам. Однако для физических лиц есть один инструмент, способный перекрыть эти негативные эффекты — “народные” ОФЗ (ОФЗ-н).

Торгующим инвесторам на рынке этот инструмент не так сильно известен: по ОФЗ-н не существуют вторичных торгов. Минфин с помощью четырех банков-посредников (Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Почта-Банк) продает и выкупает у граждан эти облигации по их запросу. «Народные» ОФЗ также сильно отличаются по условиям обращения и имеют следующие характеристики.

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |PRObondsмонитор. Доходности ОФЗ, региональных облигаций, первого корпоративного эшелона

- 08 января 2021, 06:39

- |

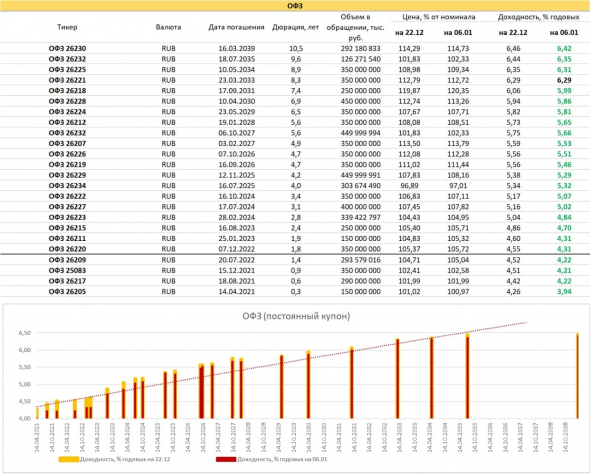

Первое, что бросается в глаза, при беглом взгляде на таблицу облигаций федерального займа – уход доходностей коротких выпусков ниже значения ключевой ставки (4,25%). Разница в доходностях коротких и длинных бумаг достигла или превысила 2% годовых. Что создает практическую ситуацию для покупки вторых. Будет интересный прецедент, если Банк России на общем положительном для рынков фоне все-таки снизит ставку до 4,0%. В общем, есть настрой на подъем. Хотя в ситуации низких доходностей при росте денежной массы, чем выше заберемся, тем больнее будет падать. Отследить момент разворота растущего рынка (в частности, и рынка ОФЗ) не так сложно, как кажется. Когда к Вам начинает приходить уверенность, что всё плохое позади, а причины для снижения рынка находятся с натяжкой, вот этот момент. Пока он не наступил.

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Неколеблющийся флоутер ОФЗ

- 23 декабря 2020, 08:22

- |

Динамика цен на различные виды ОФЗ (ОФЗ-ПК нового и старого формата, ОФЗ-ПД) в период весенней рыночной коррекции. Источник: Локо-Банк

Интересную тенденцию по госбумагам выделили аналитики Локо-Банка. В новых выпусках ОФЗ с плавающим купоном (24020 и 24021), размещаемых Минфином, купон рассчитывается по новой схеме. Если в прежних флоутерах существовала возможность временного арбитража до оглашения новой ставки купона (бралось среднеарифметическое за 182 дня), то на этих выпусках такой возможности уже нет. Плавающая ставка в них рассчитывается как среднеарифметическое значение ставки RUONIA уже за семь дней до определения купона. И отсутствие пространства для спекуляций не является плохой вещью.

В том числе за счет этого новшества, в момент весенней коррекции цена облигаций почти не изменилась. В то же время, по старым флоутерам просадка цены произошла на 2%, а по классическим выпускам ОФЗ — еще сильнее.

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |PRObondsмонитор. ОФЗ. Рецепт шторма и немного лирики

- 23 декабря 2020, 07:27

- |

ОФЗ продолжает лихорадить. Слабый рубль, растущая инфляция и стабильно низкая ключевая ставка (теперь она ниже большинства банковских депозитных ставок) – универсальный рецепт шторма. Скептически отношусь к ОФЗ со средними и длинными сроками уже больше полугода и точку зрения пока не меняю. Точнее, скептичен теперь и к коротким госбумагам (0,5-2 года), поскольку упомянутый депозит обыграет их в доходности. Что до длинных выпусков, то реализацию риска их держатели в разной степени испытывают с начала лета. И последнее падение ОФЗ – лишь очередной эпизод. -0,8% — среднее падение котировок за 2 истекшие недели. Для бумаг с близкими сроками погашения это -0,2-0,3%, для десятилеток и далее — -1-1,5%.

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |PRObondsмонитор. Доходности ОФЗ, субфедов, первого эшелона корпоративных облигаций, ВДО

- 08 декабря 2020, 07:45

- |

За 3 недели с момента последнего наблюдения изменений в котировках ОФЗ – минимум. Публичный госдолг зафиксировался на относительно высоких отметках доходностей для большей части их кривой. Два противоположных процесса обеспечивают ценовую стабильность гособлигаций: общий рост фондового рынка и растущая же инфляция. Рост фондового рынка может продолжиться еще в течение нескольких недель. Но инфляционное давление оценивал бы как более важное. В ноябре официальная инфляция превысила таргет Банка России (4%) и достигла 4,42% годовых. В декабре, судя по динамике последних месяцев, способна преодолеть 4,6%. В такой обстановке фондовая коррекция, которая однажды произойдет, вероятно, спровоцирует коррекцию и в ОФЗ. Покупка длинных бумаг, как и прежде, вряд ли оправдывает риск: выигрыш на росте тела бумаг более иллюзорен, чем проигрыш.

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |PRObondsмонитор. ОФЗ, субфеды, корпоративные облигации. 4,5-7% более-менее разумной рублевой доходности

- 20 ноября 2020, 08:07

- |

Банк России не исключает дальнейшего понижение ключевой ставки (сейчас 4,25%). Ставки депозитов, инфляция, доходности ОФЗ, фактически, исключают такую возможность. Вся кривая доходности ОФЗ дает премию к ключевой ставке. И даже заметный рост котировок госбумаг в ноябре расклада не изменил.

Что касается самого роста котировок, я и не ждал его, и не исключал (бумаги падали с апреля). Но дальше, похоже, будем иметь дело с их боковой динамикой, либо новой, но меньше предыдущей, коррекцией. Факторы давления – инфляция, которая пока не замедляется (уровень октября 3,99%), в дальнейшем еще и вероятное снижение иностранных фондовых рыков. Фактор поддержки – просевший рубль. Как бы ни складывались события, рубль слишком много потерял и становится более устойчивым. Что положительно для ОФЗ.

Баланс факторов должен стабилизировать доходности госбумаг. Игра на длинном конце сродни подбрасыванию монетки. Максимум предсказуемой доходности – 4,5-5% годовых на бумагах 2-х – 4-х лет до погашения.

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |PRObondsмонитор. ОФЗ, облигации регионов и крупнейших корпораций. Давление и риски давления

- 05 ноября 2020, 07:01

- |

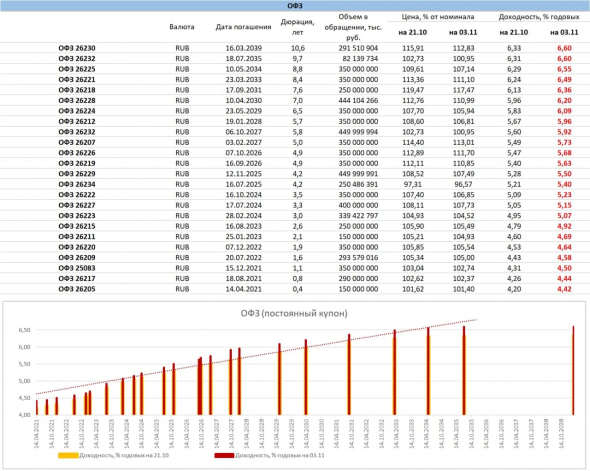

Ожидаемый и, к сожалению, значительный рост доходностей. Теперь все без исключения госбумаги торгуются с премией к ключевой ставке.

Видимо, и сама ставка близится к повышению. Банку России уже пора принять ошибочность своих последних монетарных решений. Да, уход ключевой ставки к 4,25% упростил и в чем-то масштабировал кредитные процессы (пример – льготная ипотека). Но в остальном… Отток капитала, сложности с госзаимствованиями, падение рубля и – повышение инфляции. Можно долго прогнозировать «сдержанное инфляционные риски в среднесрочной перспективе», но простая арифметика с удорожанием импортных товаров вслед за 20%-ным подъемом доллара и евро в стране, традиционно закупающей потребительские товары за рубежом, лишает прогнозы регулятора силы и смысла.

ОФЗ – неплохой индикатор финансовых тенденций. Тенденции все еще против рубля, на перспективу – против низкой инфляции, сейчас – против самих ОФЗ.

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Как понять, куда движется инфляция

- 28 октября 2020, 09:32

- |

Источник: ЦБ РФ

Источник: ЦБ РФ

Ожидание новых ограничений, ослабление рубля и не самая высокая динамика восстановления экономики после первой волны пандемии вполне обоснованно поднимают дискуссии о реальном уровне инфляции в России. Государственная статистика склонна допускать некоторые просчеты в ее определении, и из этого возникает вопрос, с помощью чего ее можно отследить в динамике. Вполне возможное решение — оценить инфляцию через гособлигации, но и это не самый надежный способ.

Среди разных видов гособлигаций есть серия ОФЗ-ин, которая привязана к значению инфляции. В стоимости бумаги она учитывается путем ежемесячной индексации тела облигации на определенное Росстатом значение месячной инфляции. Происходит это один раз в месяц, и за счет временного гэпа появляются колебания цен на облигации, продиктованные изменением инфляционного фона. Так появляется вменненная инфляция по инструментам, стоимость которых привязана к этому фактору.

( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |PRObondsмонитор. ОФЗ, облигации субъектов федерации и первый эшелон корпоратов. Недовольство доходностями.

- 22 октября 2020, 07:11

- |

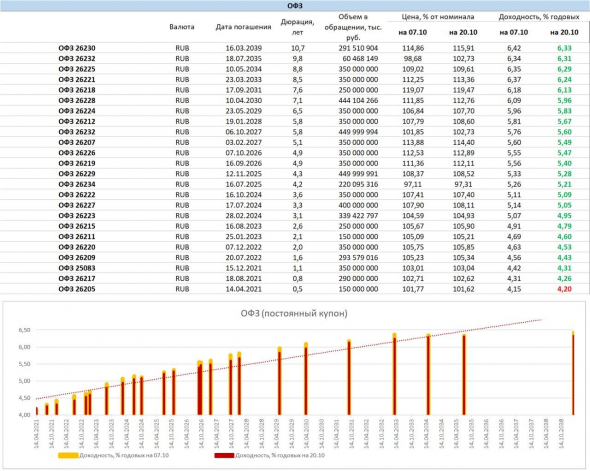

Считал, что ОФЗ свое не отпадали, а они 2 последние недели все-таки растут в цене. Пусть и незначительно. Воздержусь от оценок будущей динамике. Но вот что считаю очевидным, так это предстоящую стабильность ключевой ставки. В пятницу у Банка России нет варианта не сохранить ее на уровне 4,25%. С одной стороны, дальнейшее понижение – экономический стимул (который, кстати, способен серьезно подкосить банковскую систему). С другой – на стимулирование нужны деньги, а как их занять под нерыночный процент? По мне, и ключевая ставка, и доходности ОФЗ на исторически минимальных значениях. Соответственно, короткие бумаги в качестве депозита до востребования – да. Длинные как попытка получения спекулятивного дохода и просто беспроблемное вложение – нет.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал