вклады

Инвестиции в Японии за последние 20 лет

- 20 декабря 2018, 13:41

- |

Заинтересовал сценарий Японии, как аутсайдера мирового фондового рынка. Я не эксперт по Японии, всё находил в сети Интернет, поэтому поправьте, если заметите ошибки.

Валюта в Японии.

За 20 лет уводили до 150, а потом снижали до 70. Сейчас курс примерно тот же, что и 20 лет назад.

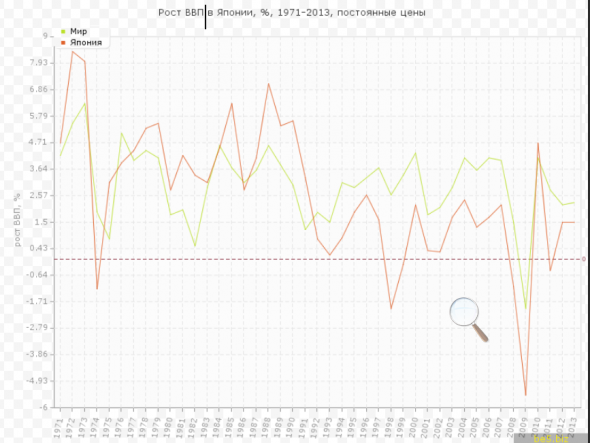

Экономика в Японии.

После экономического чуда конца 80-х, чудеса закончились.

( Читать дальше )

- комментировать

- ★3

- Комментарии ( 16 )

Коммерсантъ: Рубль примеряет инвестиционные перспективы

- 23 ноября 2018, 15:23

- |

Рубль стабилен — самое время покупать доллары. Российская валюта укрепляется с середины прошлой недели, когда СМИ сообщили, что американский конгресс не успеет до новогодних праздников рассмотреть проект новых санкций из-за «дела Скрипалей». Накануне еще одним фактором давления на рубль стало меньше: Центробанк подтвердил, что до конца года не будет закупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила. Стоит ли сейчас занимать очередь в обменники? Или лучше воспользоваться другими инструментами? Разбирался Григорий Колганов.

Конец года — традиционно жаркое время для банков. Резко возрастает спрос на депозиты и наличную валюту. Оно и понятно — у обеспеченных россиян появляются лишние деньги, объясняет Денис Порывай из Райффайзенбанка.

Денис Порывай, старший аналитик Райффайзенбанка:

«У многих в декабре идет выплата 13 зарплаты, премии, бонусов и так далее. Некоторые хотят рубли перевести в доллары, некоторые во вклады, потому что впереди длинные праздники. Банки, если они видят со стороны клиентов спрос на доллары, должны эти доллары где-то взять. Вот они, соответственно, уже изыскивают возможности на межбанке и еще где-то.»

( Читать дальше )

В трейдеры пойду. Пусть меня научат!

- 23 ноября 2018, 12:59

- |

Итак, эпопея «Куда отдать деньги» продолжается. Пока я не открыла свою кондитерскую, не купила 3 квартиры и даже не оформила вклад. Всё, что я сделала – внимательно прочитала комментарии. И в очередной раз убедилась, что жизнь – она такая, без гарантий) И любое важное решение – это риски. Вопрос с поиском управляющего по-прежнему открыт. Тем не менее, к совет у одного из комментаторов тоже решила присмотреться:

«Можно попытаться самому поспекулировать на бирже, на срочном рынке. Стратегии аля структурные продукты. Но на это нужно время и опыт».

Повторюсь, бросать все силы на трейдерство не очень хотелось бы. Но и «плавать» в этой области и подходить к вопросу совершенно неподготовленной – тоже не вариант. Отсюда закономерный вопрос: где почитать/поучиться? Вариантов, как я понимаю, масса: от обучающих площадок (организованных, само собой, брокерами) до платных курсов. Интересуют отзывы тех, кто начинал с теории. Куда лучше пойти, чтобы хоть какая-то база была?

Почему россельхоз банк собирает доллары с физиков под высокую ставку депозита и какие риски, кроме рисков всех возможных запретов?

- 16 ноября 2018, 12:20

- |

Россельхозбанк предлагает отличные ставки по вкладам в $. До 4% на год. Откуда такая щедрость и зачем им столько долларов?

Россельхозбанк, на сколько я знаю, это банк с гос участием, значит риски дефолта почти такие же, как и дефолт РФ. С текущим профицитом бюджета — никаких рисков.

Отсюда вопросы.

Зачем банк пылесосит валюту?

Какие риски, кроме страновых?

$ вклады защищены АСВ?

Спасибо!

Конфискация не востребованных вкладов?!

- 13 ноября 2018, 20:16

- |

в котором Дункан Маклауд приходит в отделение банка

и интересуется своим счетом ( под видом внука вкладчика),

открытым им самим более столетия назад.

Никаких проблем не возникает, деньги с начисленными процентами на месте,

и могут быть выданы по первому требованию.

Этот сюжет всплыл у меня из памяти сразу, как только услышал новость об

очередной идеи (что особенно удивительно исходящая из банковского сообщества)

о конфискации невостребованных долгое время банковских счетов и вкладов.

Что-то сомнительно, что их «обслуживание» влетает банкам «в копеечку»,

а достаточно долгосрочным активом эти средства являются, крути- не хочу.

Если конечно государственные мужи продвигают, то это понятно,

ограбить в очередной раз народонаселение подведомственной территории

тогда ничего удивительного.

Банковские вклады отныне-Всё.

- 13 ноября 2018, 07:07

- |

Передача невостребованных вкладов в бюджет страны.

Хочешь помочь стране но не можешь?

Положи деньги на вклад и его конфискуют под предлогом невостребованности.

В Госдуме-то у нас чай не глупые люди сидят да больше чем 3500 в месяц рублей получают.

Думают люди как стране помочь.

но я -то знаю что моей стране поможет только жесточайщий штормовой девальвун,

который смоет всю грязь законодательства и даст возможность отстроить новое,

свободное, так сказать Ельцинское мироздание.

Растут ставки по вкладам в Сбербанке

- 19 октября 2018, 09:52

- |

Инвестиции для населения. Структурный продукт: пустышка или панацея?

- 14 августа 2018, 10:48

- |

Фондовый рынок в новейшей истории России функционирует уже чуть более четверти века и его нельзя назвать новорожденным, а если вспомнить и при СССР, и при Царской России ценные бумаги (облигации например) занимали важное место в экономике и личных финансах населения.

В наши дни ВУЗы и колледжи массово готовят дипломированных экономистов, даже в школах затрагиваются основы функционирования экономики, более того общественность постоянно потребляет продукты Голливуда, в фильмах которого через раз так или иначе обкатывается тема Уолл-Стрит. Казалось бы все это должно способствовать развитию финансовой грамотности и популярности фондового рынка у населения.

Но увы основная доля населения предпочитает «инвестировать» свои сбережения по старинке в банки, хотя на мой взгляд в существующих реалиях это лишено смысла.

Судя по реальным цифрам Московской биржи говорить о массовости блюда под названием «Фондовый рынок» у населения в нашей стране еще очень и очень далеко: количество физ.лиц с открытыми счетами составляет около 1% от численности населения, а активных в 10 раз меньше (на июль всего около 130 тыс.чел.)! Хотя нельзя не отметить, что наблюдается ежегодный устойчивый рост:

https://www.moex.com/s719

( Читать дальше )

Про принудительную конвертацию долларовых вкладов

- 10 августа 2018, 11:41

- |

Фрагмент из книги «Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty». В котором рассказывается о том, что время от времени происходит в развивающихся странах с валютными банковскими вкладами в период кризиса и необдуманных экономических реформ.

В конце 2001 года Аргентина находилась в состоянии экономического кризиса. К тому моменту вот уже в течение трех последних лет реальные доходы населения снижались, безработица росла, внешний долг достиг огромных размеров. Приведшие к подобному результату политические решения были приняты еще в 1989 году правительством президента Карлоса Менема, пытавшегося обуздать гиперинфляцию и стабилизировать экономику. Некоторое время его действия, казалось, приведут к успеху.

В 1991 году Менем привязал аргентинский песо к американскому доллару: один песо отныне равнялся одному доллару, обменный курс был объявлен неизменным. Конец истории? Да, почти. Чтобы убедить население, что правительство намерено твердо придерживаться этого подхода, людей всячески поощряли открывать банковские счета в американских долларах. Долларами можно было расплачиваться в магазинах Буэнос-Айреса, их можно было снять в банкоматах по всему городу. Такая политика, пожалуй, помогла стабилизировать экономику, однако имела один большой недостаток: она сделала аргентинский экспорт очень дорогим, а импорт — очень дешевым. Тонкая струйка экспорта иссякла, импорт лился рекой. Единственным способом заплатить за него были заимствования на внешнем рынке.

( Читать дальше )

В России выросло число превышающих страховку АСВ вкладов.

- 28 июня 2018, 22:12

- |

Количество счетов, остатки по которым превышают сумму страхового покрытия АСВ (1,4 млн рублей), выросло на 2%, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Объем хранимых на них средств вырос пропорционально и достиг 10,93 трлн рублей: это почти 42% всех средств, размещенных физическими лицами в банках. В среднем на одном таком счете находится 5,6 млн рублей.

По данным ЦБ, в прошлом году доля счетов с остатками под страховку АСВ сократилась с 95,1% до 94,7%, прирост наблюдался в сегменте вкладов от 1,4 млн до 5 млн рублей. Однако говорить о росте доверия к банковской системе со стороны массового клиента пока не приходится: приток денег обеспечили VIP-клиенты крупных банков, прежде всего государственных, полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Доля private banking в небольших банках обычно невелика: это деньги собственников, их родственников и друзей. Поэтому прежде всего клиенты из сегмента private banking обслуживаются в крупным частных и государственных банках, добавил он.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трейдер

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал