фрс

Глобальный долларовый дефицит уже здесь — и это становится большой проблемой

- 01 ноября 2018, 17:25

- |

Еще одна неделя и еще один сигнал горит красным…

По моему мнению, кредитный рынок указывает на приближение неизбежного “кранча”. Хуже того — мы наблюдаем усиление глобального долларового дефицита.Многие читатели знают, что я неоднократно писал на эту тему в течение всего года.Лично я думаю, что этот дефицит может стать триггером, который запустит масштабный глобальный финансовый кризис.Взгляните на то, что случилось с развивающимися рынками из-за ужесточения политики Федерального Резерва, укрепившегося доллара и дренирования ликвидности.Не забывайте, что долларовый дефицит является синонимом исчезающей ликвидности. Это означает, что мы можем ожидать более неистовых внезапных рыночных крахов – подобных тому, какой мы наблюдали в последние две недели.Фондовые рынки (и рынки облигаций) во всем мире понесли большие потери. Единственным активом, который показал положительную динамику, оказалось золото.Рост реальных процентных ставок в США и замедление экономического роста (особенно в Китае) испугали инвесторов и заставили их переосмыслить свои позиции.Кроме того, завязанная на LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) стоимость краткосрочных долларовых займов указывает на агрессивное ужесточение финансовых условий.

( Читать дальше )

ФРС США может смягчить требования к капиталу и ликвидности крупных американских банков

- 31 октября 2018, 21:31

- |

ВАШИНГТОН, 31 октября. Руководство Федеральной резервной системы США в среду может произвести самое существенное смягчение банковского регулирования за все время президентства Дональда Трампа, снизив требования к капиталу и ликвидности крупных кредитных организаций.

Изменения могут затронуть крупные банки, такие как U.S. Bancorp., Capital One Financial Corp. и несколько десятков других. При этом смягчение требований не распространится на крупнейшие кредитные организации США, такие как JPMorgan Chase & Co.

Проект предложения, который будет вынесен на голосование Совета управляющих ФРС, предусматривает разделение банков на четыре категории в зависимости от их размера и прочих факторов риска. Региональные кредитные организации по новым правилам будут либо полностью освобождены от определенных требований к капиталу и ликвидности, либо же требования в их отношении будут смягчены. Кроме того, в некоторых случаях такие банки могут менее часто подвергаться стресс-тестам.

( Читать дальше )

Размещения / погашения 29.10-02.11.2018

- 31 октября 2018, 12:26

- |

С октября ФРС ежемесячно сокращает свой баланс (за счет погашения ипотечных и прочих бумаг, которые держит у себя) на 50.0 млрд долл (до этого на 40.0 млрд долл в месяц). Состоявшееся уже в этом месяце сокращение баланса ФРС составило всего 2.0 млрд долл. Велика вероятность, что все основное сокращение – изъятие денежной массы из системы — произойдет в последние день-два месяца (статистика будет доступна пост-фактум). Это может вызвать краткосрочный недостаток долларовой ликвидности. Кроме того, в первый день ноября оплата американских биллей будет на 21 млрд долл больше погашений, что может также усилить тенденцию спроса на доллар. В Европе, наоборот, 31 октября и 1 ноября крупные погашения биллей Испании и нот Италии. На неделе – ставки Банка Японии (в среду) и Банка Англии (в четверг). Австралийский аукцион — только в пятницу.

Что такое buyback blackout period? Чем собираются реанимировать американский рынок?

- 29 октября 2018, 13:16

- |

Сегодняшний обзор начнем со следующего графика:

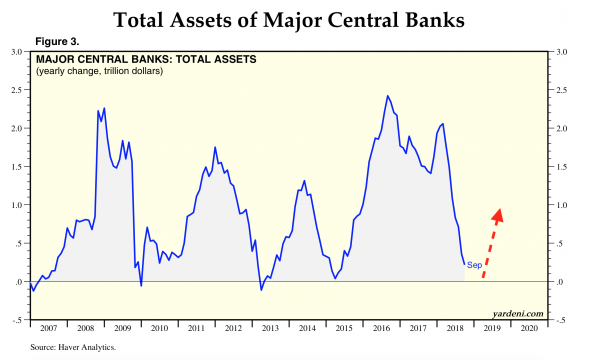

На нем показаны годовые изменения в балансах активов мировых центральных банков. Другими словами волны, которые образует политика ЦБ, представляют собой впрыскивания денег в экономику, т.е. монетарное смягчение. Поразительно, но каждый раз, когда изменение доходило до нулевого уровня, банки возобновляли покупку активов в ответ на экономические вызовы.

Сейчас, когда ФРС находится в разгаре ужесточения политики, ЕЦБ приостанавливает покупку бумаг, а ЦБ Японии ищет выходы из порочного круга дефляции, мировая экономика может вновь начать диктовать необходимость мягкой политики, и первые сигналы к этому уже даны. Взять ту же коррекцию на фондовом рынке с США.

10 лет непрерывного роста, обернулись резней в октябре. Сейчас лишь 20% мировых активов, оставили инвесторов в плюсе. Остальные стали убыточным вложением:

( Читать дальше )

И самые великие умы могут ошибаться

- 26 октября 2018, 15:53

- |

Даже самые великие умы могут ошибаться! И иногда их ошибки могут привести к коллапсу мирового масштаба!

Книга «Когда гений терпит поражение» Роджера Ловенстайна, одна из лучших книг в моей библиотеке.

Она рассказывает об одной из самых амбициозных компаний в мире LONG-TERM CAPITAL MANAGEMENT. Её яркий старт, баснословные прибыли и крах до сих пор поражают своим масштабом. И несмотря на совсем небольшое количество инвесторов, неизвестная 99% американцев компания в 1998 году создала проблему в один триллион долларов, которую смогли решить только благодаря вмешательству ФРС.

Этой компанией руководил Джон Меривезер (Мэриуэзер), работавший до этого в одном из самых известных инвестиционных банках — Solomon Brothers и знакомый читателям по другой не менее известной книге – «Покер Лжецов» Майкла Льюиса, о которой я уже писал. Среди небольшого коллектива компании были два нобелевских лауреата – Мертон и Шоулз. А вокруг самой этой компании не раз звучали очень известные имена, и даже сам Баффет чуть не стал инвестором, а его партнёр Чарли Мангер в последствии шутливо говорил, что они чуть не стали козлами-провокаторами.

( Читать дальше )

Президент Федерального резервного банка Атланты о повышении ставок и об экономике США

- 23 октября 2018, 22:04

- |

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик во вторник представил позитивную картину экономики. Он думает, что центральный банк продолжит повышение процентных ставок, чтобы поддержать экономический рост в будущем.

«Если данные не убедят меня в обратном, я ожидаю непрерывного, постепенного сокращения стимулирования по мере необходимости, пока мы не достигнем нейтральной процентной ставки», — сказал Бостик в тексте своего выступления, состоявшегося в городе Батон Руж, штат Луизиана.

Хотя трудно точно оценить, когда процентная ставка окажется на нейтральном уровне, Бостик сказал, «мы по-прежнему в нескольких шагах» от ее достижения, а настоящий момент денежно-кредитная политика по-прежнему оказывает поддержку экономике.

В настоящее время Бостик является членом Комитета по операциям на открытом рынке ФРС с правом голоса при принятии решений. В этом году комитет три раза повышал ставки, доведя их до диапазона 2%-2,25%. Хотя потрясения на рынке, которые наблюдались в последние дни, вызвали вопросы в отношении перспектив денежно-кредитной политики, ФРС, как широко ожидается, вновь повысит ставки в конце года и продолжит их повышение в следующем году.

( Читать дальше )

(Зловещая) проблема глобальной ликвидности

- 23 октября 2018, 17:43

- |

Рыночная ликвидность имеет решающее значение для нормально функционирующих рынков капитала. В последнее время было много разговоров об уменьшении объема ликвидности на рынках и о роли машин в этом процессе. Такое развитие ситуации тревожит не на шутку.

Однако, хотя рыночная ликвидность имеет решающее значение для рынков капитала, глобальные финансовые потоки, то есть ликвидность, также необходимы для реальной экономики и для глобального экономического роста. Доступность кредита в глобальной экономике стимулирует инвестиции и экономический рост во всем мире. В 2008 году эти финансовые потоки усохли на 90%, в результате чего тут же стартовала глобальная рецессия. Инвестиции и потребление рухнули почти повсеместно, за исключением Китая, где был реализован масштабный кредитный стимул.

С тех пор произошло неравномерное восстановление. Трансграничное банковское кредитование так толком и не восстановилось, но произошла масштабная эмиссия правительственных и корпоративных долгов. И теперь глобальная реальная экономика подвергается серьезному риску в случае, если крайне переоцененные рынки капитала обвалятся.

( Читать дальше )

Доллар США и уроки прошлого

- 23 октября 2018, 10:54

- |

Прогнозирование — это попытка предугадать будущее изменение цены на основе исторических данных. Оба универсальных метода прогнозирования — технический и фундаментальный, построены именно на процессе наблюдения на протяжении длительного времени. На основании анализа прошлых данных, делаются выводы о возможных тенденциях в будущем.

Вряд ли стоит отходить от этого принципа и сегодня, делая свои предположения о будущих перспективах доллара США. В предыдущей статье под названием «Инвесторы голосуют за сильный доллар», рассуждали о поднимаемых ФРС ставках, как об основном аргументе быков за рост американской валюты. Во всяком случае на это обстоятельство ссылается большинство экспертов.

Но давайте посмотрим, что нам показывают прошлые данные. Как вел себя американский доллар в предыдущий цикл подъема своих процентных ставок? Начиная с 30 июня 2004 года по 29 июня 2006 года ФРС поднимала свои ставки с 1,25% до 5,25%. Можно сказать, что сейчас Федрезерв прошёл половину этого пути.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал