Макроэкономика

[я учусь] [Nr.1] Мировая макроэкономика, микроэкономики, финансово-экономическая система, ситуация на текущий момент, история, размышления+imho.

- 26 марта 2018, 17:45

- |

В которой плавающий валютный курс, в кторой все другие валюты должны обеспечиваться долларом.

Историю почему так, можете посмотреть в других моих блогах. Идём дальше.

*В данный момент США придерживается политике Неолиберализм

*В мире все ЦБ должны быть обеспечены долларом

*Главный мировой ЦБ = FRS= Federal Reserve System = печатает доллары, сколько хочет, когда хочет.

*Акционеры FRS крупнейшие богатейшие династии. (об этом еще напишу позже.)

![[я учусь] [Nr.1] Мировая макроэкономика, микроэкономики, финансово-экономическая система, ситуация на текущий момент, история, размышления+imho. [я учусь] [Nr.1] Мировая макроэкономика, микроэкономики, финансово-экономическая система, ситуация на текущий момент, история, размышления+imho.](/uploads/images/01/23/70/2018/03/25/148eec.png)

(Циклы кондратева, кстати да, каким то образом они работают. Я хотел лишь показать что как и говорили до меня, мировая

( Читать дальше )

- комментировать

- ★2

- Комментарии ( 5 )

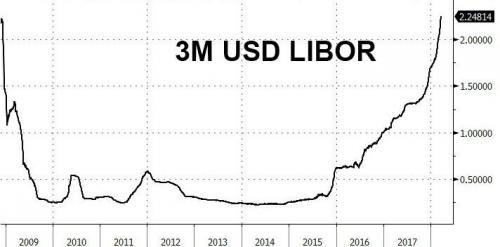

Рынок LIBOR готов взорваться?

- 22 марта 2018, 17:41

- |

На ZeroHedge вышла интересная статья, посвященная текущей динамике ставки 3-ех месячного LIBOR (ставка под которую банки кредитуют друг друга) и возможным последствиям ее роста. Русский вариант есть здесь. Ключевым аспектом является то, что ставки непрерывно росли начиная с 7 февраля этого года в течение 31 торговой сессии. Динамика за последний год впечатляющая, в настоящий момент мы находимся на уровне, наблюдавшемся последний раз в 2008 году:

Причем, как отмечает аналитик Citigroup Мэтт Кинг:

Ставка LIBOR по-прежнему остается ключевой для определения стоимости займов с кредитным плечом, процентных свопов и некоторых ипотечных кредитов. Помимо этого прямого влияния, высокие ставки денежного рынка вкупе с бегством от рисковых активов способны привести к значительному оттоку средств из взаимных фондов. Это, в свою очередь, может вызвать шквал распродаж на рынке и привести к негативному воздействию на всю экономику в целом.

( Читать дальше )

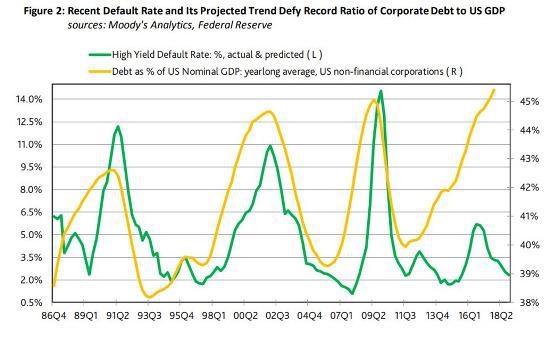

Новая нормальность в действии — еще одна корреляция разрушена?

- 20 марта 2018, 17:22

- |

Речь идет о взаимосвязи величины корпоративного долга и величины корпоративных дефолтов в США. Наткнулся на интересную статью в которой приведена корреляция между этими двумя показателями (здесь полный перевод на русский). Исторически, рост корпоративного долга приводил к увеличению частоты корпоративных дефолтов, т.к. росла кредитная нагрузка на компании. Однако, начиная с 2012 года эта взаимосвязь перестала работать, при этом корпоративный долг уже превысил уровни 2008 года (в % от номинального ВВП):

В публикации пытаются объяснять этот феномен ростом глобализации, в рамках которой долг корпораций США надо рассматривать в отношении к мировому, а не локальному ВВП, а также ростом величины долларовой наличности на счетах корпораций (в последнее десятилетие это было характерно для ряда крупных компаний). Но наиболее правдоподобный вариант заключается в том, что ФРС и другие центробанки предоставляли слишком большой поток ликвидности на внешние рынки в последние годы — подавляя процессы «естественного отбора» на свободном рынке и спонсируя дешевые займы для неэффективных предприятий.

( Читать дальше )

ВВП по ППС - всё что нужно знать

- 13 марта 2018, 11:34

- |

В иных странах за такие «достижения»… ладно, я щас не об этом.

Отчаявшись обдуривать головы гражданину по «ВВП», умеренная кремлёвская пропаганда (неумеренная ваще не парится и несёт пургу про захват Вселенной гиперзвуковыми ракетами с ядерными двигателями и в таком духе) углубленно изучила экономическую теорию и начала активно продвигать такое понятие как «ВВП по ППС». Вроде как по нему, что-то краше на картинках и графиках. По «чистому» ВВП всё уже понятно — он ушёл к тем самым полимерам по звезде. А вот по «ППС», как им кажется, ещё нет. Есть возможность поманипулировать в сравнении уровня жизни с странами запада. Не все ж понимают, что это за зверь!

( Читать дальше )

Система изнутри

- 12 марта 2018, 05:29

- |

Да, так и есть, выстроена система, которая держиться уже из поколение в поколения, начиная от создания фед-резерва, сколько ему там? 100 лет? 104 исполняется? Ну вы поняли.

В книге показано на изнанку что и как делается, для чего, какими методами.

«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы»Очень советую, 5 из 5.

Экономика России все глубже интегрируется в мировую, покорены новые вершины…

- 07 февраля 2018, 16:01

- |

Доля российских предприятий, не готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной войны не только не снизилась, но даже выросла, сообщает в февральском «Мониторинге» РАНХиГС.

Хуже всего обстоят дела с оборудованием, показала серия опросов, которую академия проводила в течение последних трех лет. Если в 2015-м году 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017-му таких осталось лишь 7%.

…. если в 2015-м году 62% российских предприятий признали невозможность прекратить закупки за рубежом из-за того, что в России в принципе не производится нужная им продукция, то в 2017-м их доля выросла до 69%.

Процесс интеграции сформировал уверенный долгосрочный тренд, что хорошо видно на графике:

( Читать дальше )

Резервный фонд прекратил существование.

- 02 января 2018, 04:03

- |

ps… а когда обнулиться Фонд национального благосостояния (ФНБ), его куда присоединят, наверное к Пенсионному фонд России.

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- натуральный газ

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал