Экономика

Призрак 1987 года

- 30 марта 2018, 17:48

- |

Неопределенность вновь вползает на рынки активов. Волатильность американского рынка акций возвращается. Доходности долгосрочных облигаций растут, а кривая доходности уплощается. В пятницу рынки акций попали под сильные распродажи, а индекс Dow Jones Industrial потерял наибольшее количество пунктов за много лет. Оглядываясь назад, мы обнаруживаем тревожные сходства с периодом, предшествовавшим крупнейшему однодневному краху фондового рынка за всю историю, который состоялся в Черный Понедельник 1987 года.

Сроки краха

Перед крахом, состоявшимся 19 октября 1987 года, фондовые рынки устанавливали один рекорд за другим. Бычий рынок начался в августе 1982 года и продолжался все время в “Ревущие восьмидесятые”. Направленный вверх импульс был движим быстрым экономическим ростом, стремительным ростом корпоративных прибылей, притоком средств от новых институциональных инвесторов, которые увеличивали спрос на акции, а также налоговыми льготами, предоставляемыми для слияний и выкупов. Хотя процентные ставки были несколько высокими (ставка по федеральным фондам составляла 7,5%), они значительно снизились с лета 1981 года (около 19%). По сравнению с 1970-ми годами инфляция была достаточно низкой. То был период сбалансированного состояния экономики. Самоуспокоенность инвесторов набирала силу.

( Читать дальше )

- комментировать

- ★7

- Комментарии ( 7 )

Бегство капитала из России. Что это значит?

- 28 марта 2018, 20:06

- |

В экономике есть такой термин: отток капитала за рубеж. Когда он звучит, у простого человека, не экономиста, сразу возникает в голове образ: олигарх с чемоданами денег пересекает границу: вывозит миллионы долларов из России-матушки.

Утечка капитала становится предметом обсуждения в средствах массовой информации. Вот например статья в газете Московский комсомолец «Бегство капитала продолжается: россияне вывезут из страны $19 млрд». Звучит устрашающе. И дальнейший текст составлен в таком же эмоциональном стиле. От таких новостей и правда бросает в дрожь. Давайте разберёмся, что же действительно происходит.

Смотреть программу Экономика на телеканале Крым-24

( Читать дальше )

Отчетность компаний — индекс S&P 500 — IV квартал 2017

- 28 марта 2018, 15:03

- |

На 9 марта текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за IV квартал 2017 года. Из них 73% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 77% — по выручке, что является лучшим результатом за всю историю наблюдения.

Американские компании, входящие в индекс S&P 500, продемонстрировали наибольшие темпы роста чистой прибыли с III квартала 2011 года: в среднем они составили 14,8% г/г, реабилитировавшись после слабого роста на 3,1% г/г в предыдущем квартале. Результат оказался на 3,8 п.п. лучше первоначального прогноза. Все сектора показали положительные темпы роста чистой прибыли и выручки впервые с III квартала 2011 года. Несмотря на это, компании, которые отчитались лучше ожиданий по чистой прибыли, в среднем продемонстрировали снижение котировок акций на 0,4% в промежутке 2 дней до отчета и 2 дней после. Аналогичная картина наблюдалась и по выручке: котировки акций компаний снизились на 0,2%. Такая ситуация наблюдается впервые со II квартала 2011 года. Это связано с коррекцией американского фондового рынка в разгар публикации отчетов корпораций в феврале. В секторах материалов, технологий и медицины зафиксирована наибольшая доля компаний, отчитавшихся лучше ожиданий по выручке и чистой прибыли, а нефтегазовый сектор продемонстрировал наибольшие темпы роста чистой прибыли и выручки на фоне роста цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.

( Читать дальше )

Перспективы нефтяного рынка: сланцевый джин

- 27 марта 2018, 14:28

- |

Обвал нефтяных котировок в 2014 году вынудил практически все нефтедобывающие компании мира пересмотреть перспективы рынка и свою рыночную стратегию. Менеджмент корпораций, ранее работавший в условиях низкого уровня эластичности цен по предложению нефти, столкнулся с ее небывалым ростом, связанным с расцветом сланцевой добычи в США, Канаде и Южной Америке.

Гибкость в наращивании и сокращении объемов добычи нефти и газа из сланца фактически изменила правила игры в секторе, ограничив потенциал роста цен на черное золото. Реакция на такое изменение привычной парадигмы не заставила себя ждать и выразилась в резком падении затрат на разведку и разработку месторождений: только в 2015 году нефтегазовый сектор снизил издержки по данной статье на 38% г/г, а с начала падения нефтяных котировок расходы компаний сократились более чем в два раза.

( Читать дальше )

Почему инфляция в Свердловской области меньше общероссийской?

- 27 марта 2018, 14:17

- |

Все дело в конкуренции.

www.oblgazeta.ru/economics/37552/

[я учусь] [Nr.1] Мировая макроэкономика, микроэкономики, финансово-экономическая система, ситуация на текущий момент, история, размышления+imho.

- 26 марта 2018, 17:45

- |

В которой плавающий валютный курс, в кторой все другие валюты должны обеспечиваться долларом.

Историю почему так, можете посмотреть в других моих блогах. Идём дальше.

*В данный момент США придерживается политике Неолиберализм

*В мире все ЦБ должны быть обеспечены долларом

*Главный мировой ЦБ = FRS= Federal Reserve System = печатает доллары, сколько хочет, когда хочет.

*Акционеры FRS крупнейшие богатейшие династии. (об этом еще напишу позже.)

![[я учусь] [Nr.1] Мировая макроэкономика, микроэкономики, финансово-экономическая система, ситуация на текущий момент, история, размышления+imho. [я учусь] [Nr.1] Мировая макроэкономика, микроэкономики, финансово-экономическая система, ситуация на текущий момент, история, размышления+imho.](/uploads/images/01/23/70/2018/03/25/148eec.png)

(Циклы кондратева, кстати да, каким то образом они работают. Я хотел лишь показать что как и говорили до меня, мировая

( Читать дальше )

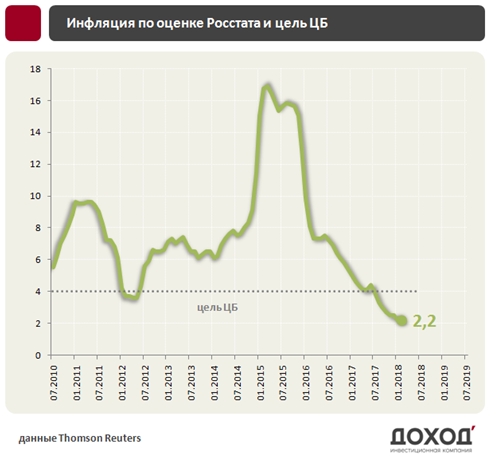

У ЦБ есть возможность снизить ставку сразу на 0,5%

- 23 марта 2018, 11:04

- |

· К началу весны официальная инфляция продолжает держаться на уровне 2,2%

· Статистика позволяет ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 0,5% на заседании в марте

· По итогам года инфляция может ускориться до 5%, однако это окажет сдержанный эффект на кривые процентных ставок

· К концу 2018 года мы ждем ключевую ставку на уровне 6,5 %

· В конце обзора представлен список из облигаций с премией к ОФЗ и приемлемым кредитным риском

Инфляция на рекордно низких уровнях

Инфляция в России продолжает находиться вблизи исторических минимумов, второй месяц подряд удерживаясь на отметке в 2,2%. Основной вклад в замедление роста цен продолжает оказывать рубль, однако стоит также отметить факторы жёсткой денежно-кредитной и бюджетной политик, сдерживающих рост спроса на деньги и, соответственно, увеличение денежной массы.

Мы полагаем, что Центральный банк может позволить себе действовать более агрессивно в снижении ставок в первой половине 2018 года, однако затем инфляция вернется на уровень выше таргета в 4%, что вынудит его взять паузу в смягчении денежной политики. Кривая процентных ставок в ближайший год изменится незначительно, продолжая постепенное снижение вниз к уровням инфляции. Краткосрочные ставки через год окажутся на 1-1,5% ниже долгосрочных, тем самым, кривая примет нормальный восходящий вид.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал