Блог им. AVBacherov |Акции vs облигации. Альтернатива или союз?

- 28 октября 2021, 12:27

- |

Частый вопрос начинающего инвестора: «Зачем нужны облигации с их крохотной доходность 6-8% в год? Ведь если учесть реальную инфляцию, то в лучшем случае они дают доход +2%, а то и вообще отрицательный».

Такой вопрос корректен, но не полон. И чтобы на него ответить полностью, необходимо посмотреть на инвестиции шире, а не только через призму ожидаемой доходности.

Свой ответ я начну с наглядной литературной параллели, а потом приведу конкретный пример с графиками и пояснениями.

Представьте, что вам нужно из пункта А попасть в пункт Б. Существует две дороги. Одна из них быстрая, другая медленная. Быстрая лежит по опасному маршруту: через реки, горы, глубокие ущелья, там много ветров, местами изнуряющая жара, и даже есть место, где извергается вулкан. Дойти можно быстро, но очень велик шанс погибнуть по пути. Второй путь лежит по комфортной дороге, там существенно меньше спусков и подъемов, есть мосты, ограждения чтобы не упасть, климат мягкий. Идти по нему дольше. Но самое интересное, что обе эти дороги где-то расходятся, где-то сходятся ближе, и иногда пересекаются. Вы же можете выбрать в менее опасных местах быстрый маршрут, а в более опасных – медленный. Тогда вы доберется до пункта Б не так быстро, чем по пути с огромными опасностями, но и не так медленно, чем по комфортной дороге. Кроме скорости, самым важным будет являться тот факт, что шансы добраться до пункта Б живым на таком смешанном маршруте возрастают непропорционально больше, чем падает скорость на быстром пути…

( Читать дальше )

- комментировать

- ★14

- Комментарии ( 13 )

Блог им. AVBacherov |Диверсификация с позиций Теории Вероятностей

- 19 октября 2021, 13:03

- |

Большинство начинающих инвесторов теряют деньги, потому что не диверсифицируют свой портфель. Они покупают акции и/или облигации, потому что их эмитенты у них на слуху, а оценка возможности банкротства/дефолта сводится к эмпирическому: «ну это же Сбербанк, ему не дадут обанкротиться».

Те же кто уже что-то прочел или обжегся хотя бы раз знают, что диверсификация вещь критически важная, но зачастую не знают какой уровень необходим для их портфелей. Иными словами, они пытаются найти ответы на вопрос подобный такому: «10 эмитентов – это нормально или нет? А может стоит брать 50? И на сколько лучше 50, чем 10?»

Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Большинство апологетов пассивного инвестирования считают, что диверсификация должна быть очень большой и в том числе поэтому рекомендуют покупать индексные фонды на широкий рынок. Даже старик Баффет, выступая перед выпускниками MBA во Флориде в 2007 году говорил, что если человек не является профессиональным инвестором, то он должен следовать именно этой стратегии и скорее всего это будет лучшим вариантом для 99% людей. Но если он разбирается в бизнесе компаний, акции которых приобретает, то ему хватит и 5.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Рубли или доллары? Куда податься инвестору? (часть 2)

- 03 июня 2021, 12:41

- |

Доделал некоторые элементы своих программ, для проведения различных расчетов и исследований. И было неплохо их опробовать на сравнение инвестиций в рублях и долларах.

В прошлой статье "Рубли или доллары? Куда податься инвестору?" Я бегло сравнил инвестиции в акции российских компаний через индекс IMOEX и американские — индекс SP500, указав, что стоило бы учесть дивиденды, но скорее всего за тот рассматриваемый промежуток времени ситуация сложилась бы в пользу России, несмотря на все обесценения рубля за исключением дефолта 1998 года.

Кстати, в комментариях были интересные дискуссии на тему насколько правильно не учитывать дефолт. Я хотел бы вынести, один из аргументов в эту статью:

На мой взгляд текущая ситуация в России принципиально отличается от конца 90-х. А в экономическом смысле, и с точки зрения проводимой денежно-кредитной политики это две разные страны, если можно так выразиться. На текущий момент у России инвестиционный рейтинг BBB со стабильным прогнозом. Для этой категории рейтингов вероятность дефолта сроком на 1 год составляет примерно 0,03% а к 10 годам повышается до 3.8%, что делает возможность дефолта маловероятным событием. Именно поэтому, я и считаю, что с экономической точки зрения можно не учитывать 1998 год в сравнении.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Как я выбираю "альфа" акции для своего портфеля

- 10 февраля 2021, 14:49

- |

Мой подход в формировании портфеля состоит из нескольких этапов. Сегодня я хочу написать о том, как я отбираю ту его часть, которая связана с акциями.

Недавно в гостях Finversia.ru у Яна Арта мы говорили о диверсификации. Я сказал, что на мой личный взгляд и по своему опыту, намного правильнее не просто формировать портфель из 100 эмитентов, за которыми в реальности невозможно следить, а покупать фонд на индекс широкого рынка, и усиливать его отдельными историями, которые потенциально могут вытащить портфель наверх.

Отбор этих историй не самое простое дело. По сути он сводится к трем этапам:

- Я оцениваю фундаментально те компании, которые могу оценить сам, и которые в моем представлении интересны в перспективе 3-5 лет.

- Я ищу, так называемых Альфа-скакунов, то есть те компании, которые имеют статистические коэффициенты лучше, чем у индекса широкого рынка.

- Я делаю оптимизацию портфелю по Марковицу с вырожденной границей, зачастую присваивая вложению в индексный фонд на широкий рынок не менее 50%, отведенного капитала под акции.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Считаю портфель. Теперь автоматически. Python и SQL приходят на помощь...

- 11 сентября 2020, 14:35

- |

Я уже не раз писал и рассказывал, что в период пандемии и самоизоляции изучаю питон, пишу на нем различные программы для анализа и расчетов, а также поднял свой SQL Server для удобства работы с первичными данными и их хранением. Всё это привело к возможности автоматизировать оценку своего портфеля и портфелей клиентов. Теперь мне нет необходимости делать отдельные отчеты для них и себя, и существенно сокращает время на предварительную подготовку данных. В ближайшем будущем, я постараюсь скомпилировать код в исполняемый модуль, чтобы клиенты могли со своих компьютеров смотреть на свои портфели в удобное для них время.

Сегодня я расскажу о версии отчета для меня как управляющего, так как клиентская версия это всего лишь выжимка. Сделаю я это на примере собственного портфеля (ещё больше открытости, а то в комментариях к моим выступлениям часто говорят, что я скрытен и не делюсь идеями).

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Желание купить акции растёт

- 25 мая 2020, 11:29

- |

Результаты еще одного опроса на моем Telegram-канале ABTRUST.

19 мая 2020 прошло голосование по следующему вопросу: "Стоит ли сейчас покупать акции❓". Участникам предлагались следующие враинаты ответов:

✅ Нет, мы ещё увидим более низкие цены

✅ Не знаю, но покупать сейчас не буду

✅ Не знаю, но куплю 10%-20% от портфеля

✅ Не знаю, но куплю 20%-40% от портфеля

✅ Не знаю, но куплю 40%-60% от портфеля

✅ Да, но уже пропустили первую волну роста

✅ Да, острая фаза кризиса пройдена

Сегодня я публикую краткие выводы:

1️⃣ Проголосовавшие разделились на две равные категории — те которые «знают, что ждать в будущем» и те, которые «не знают». По сравнению с голосованием 1 апреля, доля знающих выросла на 5 процентных пунктов.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Фундаментальные оценки теперь доступны в Инвестиционном бюллетене

- 30 июля 2019, 13:05

- |

Друзья, совсем недавно я вас порадовал циклом собственных фундаментальных исследований акций, которые можно найти в моём блоге здесь.

Следующим логическим шагом было совместить то, что я делаю как портфельный управляющий, с этими самыми исследованиями. Задача не совсем тривиальная, и тем она интересна. Поскольку я всё люблю максимально автоматизировать, этот процесс не явился исключением. Проще всего результаты проделанной работы продемонстрировать на том, как она включилась в инвестиционный бюллетень.

Поскольку я не пересматриваю свои фундаментальные прогнозы чаще раза в год, если на это нет каких-то уж очень серьёзных оснований, а расчёты строятся на данных годовой отчётности, то и каждый раз пересчитывать там вроде бы нечего. Однако, поскольку рынок не стоит на месте, ожидаемая доходность инвестора меняется и этот факт можно учесть при формировании портфеля. Тем, кто знаком с портфельной теорией, сразу смекнули о чём идёт разговор.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Скоро развязка? Почему я не рекомендую покупать сейчас риск

- 01 июля 2019, 16:38

- |

Обновлённый Инвестиционный бюллетень ABTRUST от 01.07.2019 показал насколько мы близко подошли «к краю пропасти». Конечно, я не возьмусь говорить о сроках, но как говорят в инвестиционной среде – покупать риск сейчас, я бы точно не стал.

Итак, какие интересные выводы можно сделать из последнего инвестиционного бюллетеня.

Во-первых, и самое простое. Индекс Московской биржи вышел за 95% доверительный интервал на 5 летних и 10 летних трендах, что говорит об очень большой вероятности скорой коррекции и в случае развития мирового кризиса перехода к полноценному медвежьему рынку (график 1). Также на статистической диаграмме видно, что Индекс находится в наиболее вероятной зоне и может продолжить свой рост ещё до августа, но потом вероятность продолжения роста начинает стремительно уменьшаться, что подтверждает первичный вывод об опасности входа в настоящее время в рискованные активы (График 2).

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Обновлён инвестиционный бюллетень. Существенные доработки в раздел Готовые инвестиционные портфели

- 03 июня 2019, 16:07

- |

В прошлом выпуске были добавлены два раздела

1. Консенсус прогнозы

2. Статистические индикаторы для индекса IMOEX

В данном выпуске логичным продолжением стала переработка раздела «Готовые инвестиционные портфели».

Теперь инвестор может собрать свой портфель опираясь не только на исторические данные по доходности и риску, но также на основании консенсус прогнозов аналитиков, а также для различных комбинаций уровня доверия инвестора историческим данным и прогнозам аналитиков. Кроме того, внедрена система оценки отдельных акций, которая позволяет вкладывать в потенциальных лидеров, усиливая инвестиции в биржевой фонд SBMX, который представляет собой аналог ETF на российском рынке, копирующий индекс IMOEX.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Консенсус прогноз. Готов для включения в инвестиционный бюллетень

- 23 апреля 2019, 13:14

- |

Друзья!

Добил модуль консенсус прогнозов. И скорее всего он будет включен в следующий инвестиционный бюллетень.

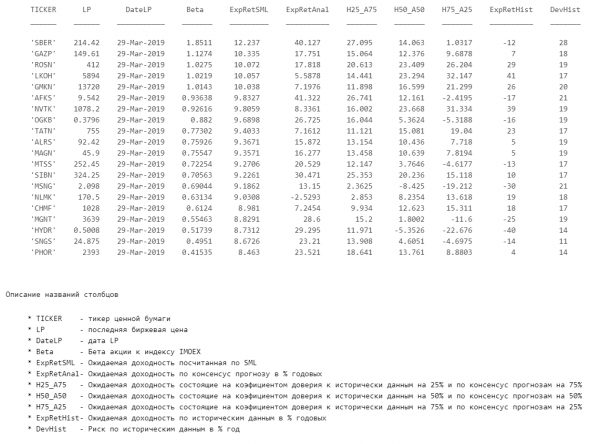

Кроме расчёта самих консенсус прогнозов с учетом вероятности их исполнения (писал в прошлый раз https://smart-lab.ru/blog/534364.php), я добавил часть, в которой смешиваются исторические данные по ожидаемой доходности с консенсус прогнозами с учётом разных степеней доверия для каждого из показателей.

Вот так это выглядит в табличке (описание столбцов описывает суть расчётов)

Также я добавил расчёт ожидаемых доходностей по Security Market Line (SML), чтобы было удобнее сравнивать бумаги, которые интереснее взять в портфель, а для каких лучше купить ETF

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- натуральный газ

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс