Избранное трейдера Профессор

Ставки и валюта: облигационный парадокс-?

- 23 января 2017, 06:13

- |

Подумалось вот, в связи с ФРС...

Ну, как известно, каждая собака знает, что ФРС планирует серию повышения ставок и каждый даже самый захудалый аналитик не преминул утверждать о том, что в связи с этим следует ожидать роста курса доллара. А ведь по сути-то должно быть всё наоборот: коль известно, что ставку будут поднимать, то облигации запланированно будут дешеветь, и значит, все будут их продавать по тренду, опуская тем самым курс валюты, т.е. доллара. Как пример — вспомните серию повышения ставок в период с 2004 до 2006, когда ставка ФРС поднималась с 2% до 5,5% (насколько помню) Однако, что было с долларом в этот период — он наоборот, демонстрировал беспрецедентное падение; так получается, что это было закономерно? Таким образом, ставка вверх — валюта вниз и наоборот? Парадокс?

- комментировать

- ★2

- Комментарии ( 11 )

ПОЛИТИКА БАНКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ или спустя 19лет ничего не меняется...

- 21 января 2017, 22:59

- |

Ситуация с кредитными ресурсами отечественных коммерческих банков в 2000-2001 гг. характеризуется их существенной концентрацией в Сбербанке и дефицитом средств в распоряжении частных коммерческих банков. Если до кризиса 1998 г. ведущие частные банки реально конкурировали со Сбербанком, то сейчас даже в совокупности 20 ведущих частных банков обладают меньшими активами. Стало популярным мнение о появлении четвертой, наряду с Газпромом, РАО «ЕЭС» и МПС, естественной монополии в лице Сбербанка. Оставим за рамками вопрос о положительных и отрицательных сторонах монопольного положения Сбербанка и проанализируем причины столь разительного отставания частных банков.

( Читать дальше )

Уровень дефицита бюджета России установил антирекорд

- 20 января 2017, 15:36

- |

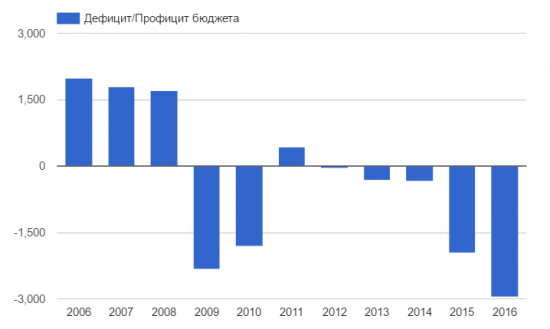

На фоне низких цен на нефть Федеральный бюджет России исполнен по предварительным оценкам с дефицитом в 2,967 трлн. рублей. Это уже 5 год, когда расходы превышают доходы.

Поступления в Федеральный бюджет по итогам года составили 13,5 трлн. рублей, в то время как затраты — 16,4 трлн. рублей. Напомним, что годом ранее дефицит бюджета не превысил 2 трлн. рублей. Таким образом, за год он вырос практически вполовину.

По итогам 2016 г. удалось заработать на 200 млрд. рублей меньше, чем в 2015 г., а потратить на 807 млрд. рублей больше. Проблемы с наполняемостью бюджета начались с кризиса 2008 г., после чего выйти на стабильный профицит так и не удалось. За последние 8 лет лишь однажды в 2011 г. доходная часть превысила расходную, в остальных случаях затратная часть бюджета преобладала.

Столь высокого дефицита в нашей стране не наблюдалось, как минимум, с 2006 г., так что можно говорить о своего роде антирекорде современной России. В кризисные 2008-2009 гг., когда цены на нефть упали в 5 раз, Федеральный бюджет был исполнен с дефицитов в 2,3 трлн. рублей, однако тогда в Резервном фонде страны находилось более 54 млрд. долларов, а сейчас их всего около 16 млрд. долларов.

( Читать дальше )

Опрос. Вы и Опционы.

- 20 января 2017, 14:58

- |

Опрос. Вы и Опционы.

Пожалуйста, выразите свое отношение к Опционам. Спасибо!

Ненефтегазовый экспорт из России обвалился до минимума за 7 лет

- 20 января 2017, 13:22

- |

Экспорт российских товаров за исключением нефти, газа и нефтепродуктов по итогам 2016 года снизился еще на 10%, сообщил ЦБ РФ.

Несмотря на многочисленные декларации властей об успехах в развитии несырьевых секторов экономики, итоговый объем ненефтегазового экспорта — 128,3 млрд долларов — стал минимальным с 2009 года.

По данным ФТС, за 11 месяцев экспорт машин упал на 1,5%, механического оборудования — на 29%, химической продукции — на 23,7%, металлов и изделий из них — на 13,8%, лекарств и фармацевтической продукции — на 11,7%.

Ненефтегазовый экспорт падает четвертый год подряд. По сравнению с 2012-м годом его объемы стали меньше уже почти на 30%.

( Читать дальше )

Жадный тормоз

- 19 января 2017, 23:40

- |

В чем суть-то?

Торгуешь без стопов, пошло против тебя, через час мог взять убыток 30 пунктов, но не взял его. В итоге счет к концу дня просел на 200. Брать их точно не вариант. А потом пошла консолидация на этом уровне.Через неделю, начался рост — закрыл с убытком 60 (ведь было 200!). В итоге стоп больше чем мог быть сразу, капитал заморожен в сделке новые не открыть, хотя за это время был еще десяток выгодных формаций, где можно было заработать 300 п.Неделя(!) потерянного времени...И так много раз.… Как еще себя назвать в это случае?)))

… Посвящается всем, кто еще не осознал

Дело о Тайном продавце колов Si 58 страйка

- 19 января 2017, 21:57

- |

Игроки:

1)

Продавец колов Si — характер нордический, скорей всего залетный

Почему я считаю что он залетный. Если открыть график колов то видно что объем наливался красными кровавыми капельками.

-Холмс что нам говорят красные капли, Кто то ранен ?

-Это же элементарно, Ватсон! Кто то продает в крупный бид маркетмейкера. Он цепляет маленького фронтранерного маркетмейкера и съедает заявку основного ММ.

2)

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал