экономика

Заработок на облигациях. Возможно ли разбогатеть?

- 14 сентября 2017, 21:15

- |

- комментировать

- Комментарии ( 5 )

Основы капитализма

- 14 сентября 2017, 20:23

- |

Тут не имеется в виду социалистическая экономика. Одна из основных проблем, как раз заключается в том, что капитализм противопоставляется социализму, что в корне не верно. Тут задача другая: выявить характерные признаки капитализма как такового

Первый принцип капитализма — это нажива. В отличие от традиционного взгляда на цели хозяйствования, где во главу угла ставятся интересы всех участников: производителей, потребителей и перекупщиков(как производителей определенных услуг), и, соответственно, заостряется внимание на потребительских качествах товара, его необходимых объемах и адекватном, справедливом ценообразовании. В условиях капитализма на первое место поставлена нажива. Если предприниматель рассчитывает на прибыль, то все средства хороши, следовательно не возбраняется демпинг, монопольный захват рынка, или захват его сегмента, путем избавления от конкурентов, спекуляции с целью разорения конкурентов, производство суррогата, рекламные и прочие акции по привлечению потребителя, маркетинговые уловки.

( Читать дальше )

Игры в крепкий рубль заканчиваются или 2018 год расставит все по своим местам

- 12 сентября 2017, 23:14

- |

Хорошая статья о грядущих проблемах бюджетного балансирования вышла в Коммерсанте.

2018 год с точки зрения расхождения заявок министерств на бюджетные расходы с реальными планами Минфина по тратам будет рекордным. По состоянию на 6 сентября несогласованными остаются заявки следующего года на 1,8 трлн руб., на 2019 год — на 2,2 трлн руб., на 2020 год — 2,4 трлн руб.

По существу, заявки ведомств заметно превышают планируемый бюджетный дефицит на 2018–2020 годы. Однако следующая бюджетная трехлетка принципиально отличается от предыдущих — даже задействовав объединенные Резервный фонд и ФНБ, финансовое ведомство в принципе не сможет удовлетворить и 50% заявок. Мало того, при заявленной в проекте бюджета программе заимствований на рынке ОФЗ порядка 1 трлн руб. в год почти невозможно удовлетворить заявки и через наращивание госдолга — это вряд ли позволит емкость внутреннего финансового рынка.

( Читать дальше )

Субъективная теория стоимости денег.

- 07 сентября 2017, 13:53

- |

Суть ее интуитивно понятна, она заключается в том, что стоимость блага определяется не объективными факторами, например, рынком, а субъективными: к примеру, литр воды в пустыне имеет неизмеримо бОльшую ценность чем на берегу реки. Лишь в условиях массовых торгов цены «объективизируются».

В целом я считаю эту теорию верной.

Из нее вытекает любопытное следствие: мы никогда не смогли бы выражать стоимость блага в деньгах, потому что деньги тоже имеют субъективную стоимость.

К примеру, возьмем бедняка, который находится на грани голодной смерти. В его руках 100 рублей имеют цену жизни: от того, сможет он купить еду или нет, зависит то, сможет ли он выжить. В руках богатого 100 рублей имеют ничтожную стоимость.

Это крайний случай, однако если вы поразмыслите, вы можете найти подтверждение этого принципа практически везде, в любой жизненно-экономической ситуации. Деньги всегда имеют разную стоимость в зависимости от того, кому и для чего, и в какой ситуации они служат.

Из этого, вероятно, следует вывод, что деньги не могут служить всеобщим эквивалентом стоимости экономических благ, как это обычно считается. Стоимость денег не константна, поэтому любая формула, выражающая стоимость в деньгах бессмысленна.

Мировой рынок растет. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОССИИ

- 04 сентября 2017, 15:13

- |

Рост рынка акций всех стран составил в среднем 20%, за исключением

( Читать дальше )

Китай замедляется

- 04 сентября 2017, 10:57

- |

В первой половине 2017 года объявленные прямые исходящие инвестиции Китая в другие страны увеличились всего на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда их рост составил 39%. Основной причиной наблюдаемого замедления стали введенные в конце 2016 года правительством Китая ограничения на объем прямых иностранных инвестиций для усиления контроля Народного банка Китая (НБК) над валютным курсом, сдерживания коррупции и стимулирования производства внутри страны. 18 августа 2017 года были также введены ограничения на иностранные инвестиции в конкретные отрасли (строительство, спорт, индустрия развлечений). Замедление роста китайской экономики (в 2017 году темп роста реального ВВП составит примерно +5,6%, а в 2018-м уже +4,8% при среднем показателе +6,8% с 2014 по 2016 год) также способствует сокращению инвестиций страны.

Однако в целом эти процессы не помешали заключению ряда крупных сделок

в первом полугодии. Например, после покупки китайским концерном ChemChina 95% швейцарской агрохимической компании Syngenta доля прямых инвестиций страны в сельскохозяйственный сектор достигла в первой половине 2017 года 12-летнего максимума (45%). Стоимость этой сделки (самой крупной в стране) составила порядка 41,2 млрд долл.

( Читать дальше )

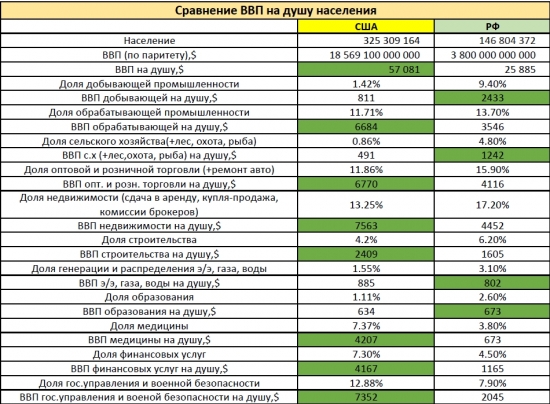

ВВП на душу в США и России

- 03 сентября 2017, 15:55

- |

Уже давно разобрались, что России нечего стыдиться своего ВВП. По паритету покупательной способности он находится на 6 месте в мире. Этот параметр рассчитывают ЦРУ, МВФ и Всемирный банк. Ознакомиться с ним можно здесь.

Но недоброжелатели не успокаиваются и продолжают троллить российский ВВП с другого бока: ВВП на душу населения.

ВВП на душу населения в США 57 436 долл.

ВВП на душу населения в РФ 26 490 долл., то есть в два раза ниже. Цифры отсюда.

Спорить с этими цифрами я не буду. Они верны.

Но вы, дорогие читатели, имеете право знать, из чего состоят эти цифры. Об этом и будет эта статья.

Структура американского ВВП взята здесь (файлик ValueAdded-добавленная стоимость):

www.bea.gov//industry/iTables%20Static%20Files/AllTables.zip

Структура российского ВВП взята здесь (страница 8):

www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-03-2017.pdf

Если кто-то придирчиво посмотрит на мои расчёты и найдёт ошибки — буду признателен. Может быть в некоторых случаях не верно сравнивать одно с другим, потому что СШАстат и Росстат запихнули разные отрасли в один показатель. Но я вроде сверялся и учитывал это. Например в США рыбу считают внутри сельского хозяйства, а в России отдельно. Поэтому я объединил для России с.х. и ловлю рыбы.

( Читать дальше )

РФ: Экономические итоги за 7 месяцев

- 02 сентября 2017, 17:45

- |

Программа Экономика на телеканале Крым-24

Архив выпусков.

На сайте Росстата появились результаты работы народного хозяйства нашей страны за первые 7 месяцев этого года, то есть с января по июль. Это полномасштабный документ на 400 страниц. Он раскрывает основные тенденции, которые происходят в экономике.

Начну с главного. Итоговый показатель – ВВП – составил +0,5% в первом квартале, а во втором уже +2,5%. Сравнение идёт с аналогичным периодом прошлого года. Это с поправкой на инфляцию, то есть реальный рост. Много это или мало? Давайте посмотрим. Данные по второму кварталу известны по большинству ведущих стран мира. На Росстате приведены некоторые из них.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трейдер

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал