дефолт

Объявит ли Дональд Трамп дефолт?

- 18 ноября 2016, 14:34

- |

Будущий президент США, Дональд Трамп, сделал сенсационное заявление в мае этого года. Он сказал, что в случае повышения процентной ставки у США будут проблемы с выплатой долгов, и что в этом случае Америке придётся договариваться с кредиторами об «определённом дисконте», то есть объявлять дефолт:

Двумя днями позже мистер Трамп уточнил свой план, указав конкретный способ уклонения от обязательств по долгу – обесценивание доллара через включение печатного станка:

Вот, пожалуйста, Дональд Трамп против ожиданий скептиков таки стал президентом. Честно говоря, я до последнего момента предполагал, что Дональду Трампу придётся защищать выбор избирателей на майдане, так как Хиллари Клинтон при помощи админресурса нарисует себе 55% голосов – но, видимо, тут сыграла карта ФБР. Довольно сложно мухлевать с избирательными бюллетенями, когда ты находишься в состоянии войны со спецслужбой, которая специализируется по внутренней политике США.

Что мы видим сегодня?

( Читать дальше )

- комментировать

- ★3

- Комментарии ( 41 )

тгк-2 снова дефолт по облигациям. Бо 02

- 13 октября 2016, 10:04

- |

«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»

1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42

1.4. ОГРН эмитента 1057601091151

1.5. ИНН эмитента 7606053324

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968

www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом исполнены соответствующие обязательства: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее именуемые — «Облигации»).

( Читать дальше )

Гороскоп Дойче банка.

- 09 октября 2016, 15:39

- |

Да, начну именно с этой милой картинки. Не все знают, что именно в гороскопе рождения, а не в дальнейших прогнозах на будущее — заложена главная информация о судьбе объекта исследований. Так давайте немного приглянемся к истории рождения.

DB, 15/12/1953, Tm = 11.30, Франкфурт-на Майне. Германия.

Хотя также известна более ранняя дата.

Deutsche Bank был основан в Берлине 10 марта 1870 года с одобрения короля Пруссии.

Но за основу взято 15.12.1953.

Как нам вещают из прессы и официальных источников: Дойче банк — системообразующий почти государственный банк. Причем международного плана, так как имеет разветвленную сеть филиалов по всему миру. И что мы видим в этой карте его рождения?

<< Разглядывать обязательно, а то ниже вам покажется совсем непонятно. А я то с картинки информацию считываю. >>

Солнце в знаке стрельца = доминанта развития направлена на крупномасштабные, международные проекты.

( Читать дальше )

Американский долг никогда не будет погашен

- 12 сентября 2016, 09:58

- |

После окончания президентского срока Рейгана, пришедшего к власти в 1981 году, исполнительную власть в США возглавляли еще 5 президентов, которые тратили все большее количество денег на покупку голосов избирателей для того, чтобы удерживаться у власти. Результатом этого стала невиданная до сих пор авантюра, связанная с печатанием денег. И разговор не только о центральных банках. Правительства, которые влезают в большие долги, также являются источником появления новых денег, поскольку эти деньги создаются из воздуха. Но худшее заключается в том, что правительство не имеет ни намерений, ни возможностей вернуть эти долги реальными деньгами. А значит американский долг может только испариться, когда страна объявит дефолт. Поскольку нет других путей погасить этот долг, дефолт правительства США по нему гарантирован в ближайшие годы. Но до этого ФРС и правительство США наводнит рынок деньгами реактивного самолета, так как вертолетных денег, очевидно, не хватит. Деньги реактивного самолета вызовут гиперинфляцию, но они никогда не смогут погасить долги, поскольку эти деньги могут лишь увеличить текущие долги с цифр, измеряемых триллионами, до цифр, измеряемых квадриллионами.

( Читать дальше )

Кризис 1998, как это было

- 17 августа 2016, 17:12

- |

К 27 октября 1997 года кризис оказывает давление на всю мировую экономику. Индекс Dow Jones Industrial Average переживает рекордное за 10 лет падение на 7,4%. Уровень доходности российских государственных краткосрочных облигаций (ГКО), с помощью продажи которых правительство покрывает дефицит бюджета, начинает расти, что приводит к росту выплат государства по ГКО

( Читать дальше )

Ровно 18 лет назад – 17 августа 1998 года – в России случился дефолт

- 17 августа 2016, 12:19

- |

Возможно ли сейчас повторение ситуации в нынешнее время на фоне низких цен на нефть и дефицита бюджета РФ?

На мой взгляд, истоки кризиса 1998 года лежат больше в политической плоскости. В Госдуме 2 созыва лидирующую роль занимала КПРФ, что явилось косвенной причиной агрессивного наращивания дефицита бюджета в разрез с возможностями экономики. Коммунисты принимали законы и инициировали реформы схожие с теми, что и сейчас предлагают представители данной партии во главе с Глазьевым и Столыпинским клубом. Это вполне закономерно приводило к разгону инфляции, которую правительство пыталось снизить в т.ч. ограничивая платежи и нарушая тем самым некоторые финансовые обязательства государства в соцсфере. Помимо этого, правительство было вынуждено расширять финансирование бюджета за счет заимствований и агрессивно наращивать тем самым госдолг. Само собой, немаловажную роль сыграло абсолютно ошибочное удержание ЦБ РФ с подачи правительства квазификсированного курса рубля (политика «валютного коридора») вопреки негативному внешнему фону и снижению цен на сырьевом рынке. В определенный момент ставки по ГКО из-за высоких рисков стали настолько высокими, что экономика стала быстро деградировать т.к. предприятия отказывались от своей обычной деятельности и инвестировали в гособязательства весь операционный денежный поток. Внешние шоки связанные с кризисом в странах Юго-Восточной Азии стали лишь последней каплей, которая и привела к дефолту.

Сейчас риск повторения ситуации 1998 года минимален. Плавающий рубль автоматически балансирует доходы бюджета при снижении цен на нефть. Ставки по гособязателсьтвам низкие благодаря консервативной бюджетной политике правительства в т.ч. секвестру и политике ЦБ РФ по инфляционному таргетированию.

С 18-й годовщиной!

- 17 августа 2016, 09:35

- |

Сейчас иногда встречаю такие разговоры, что кто-то предвидел такое развитие событий, кто-то вывел деньги и т.д. Не знаю… На тот момент доходность по самой длинной ГКО была меньше 25% годовых. Сравните, во время выборов Ельцина на 2-й срок доходность доходила до сотен процентов. Если участники рынка покупали в августе 1998 года гособлигации по такой цене, то это говорит только о том, что никто не ждал того, что произошло. Что касается меня — я угадал наполовину. Мне не верилось, что государство объявит дефолт, но я ожидал девальвацию. Половину средств я оставил в рублях и купил на них ОФЗ с плавающим купоном (купон был привязан к усредненной доходности по ГКО). Я рассчитывал, что если произойдет девальвация, то доходности по ГКО подскочат и на столько же вырастет купонная ставка по моим купленным ОФЗ-ПК. Очевидно, именно для таких «хитрых» наше правительство объявило дефолт по своим облигациям и заморозило их, т.е. ими было запрещено торговать.

Как подобрать оптимальные опционные стратегии, если знаешь прогноз?

- 04 июля 2016, 20:05

- |

Я в опционах не новичок, но и не сказать, чтобы гуру. Всегда учусь на ошибках, в основном на своих. И рад этому процессу. Но дело в том, что не всегда получается составить достаточно гарантированный астро-прогноз по рынкам, хотя в этот раз он у меня есть. Раскрывать даты и периоды не могу (это конфиденциальная информация).

Моя проблема в том, что придумал себе стратегии на этот мощный прогноз, но сомневаюсь, что это лучшее, что могу сделать в данном случае. Потому просьба, оцените мои идеи + если знаете, предложите, что получше.

Итак, представим гипотетический (условный) период действия прогноза — с середины января 2017 по начало марта 2017 я ожидаю нечто похожее на дефолт США. В моем распоряжении на данный момент, допустим 1 000 usd, торгую у брокера IB, и только ликвидные опционные серии указанного временного периода. Ясно дело, что чем дальше срок, тем дороже опционы (в том числе дальние, которые тоже кусаются).

По этой причине, моя задумка следующая.

( Читать дальше )

Опять двадцать пять.... Или снова про облигации

- 30 июня 2016, 11:43

- |

На этот раз на Мир Мягкой игрушки… немного, всего 10% от портфеля… Но жуть как не приятно.

Мы обанкротили Центральный банк и посмотрели, что будет

- 24 мая 2016, 13:22

- |

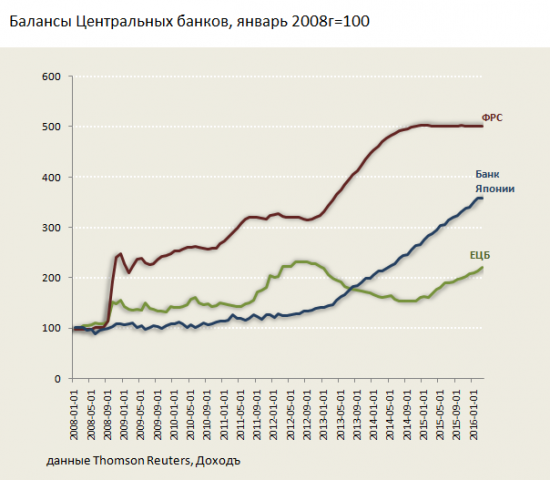

После кризиса 2008 года покупка активов на баланс Центральных банков развитых стран стала основной формой смягчения денежной политики, придя на смену снижению ключевых процентных ставок. К настоящему моменту покупка государственных облигаций и ипотечных бумаг со стороны ФРС завершилась, но их объём на балансе у регулятора составляет $4,2 трлн. ЕЦБ и банк Японии, пытаясь добиться роста кредитования и инфляции, в последний год даже расширили программы количественного смягчения.

Превратить рост денежной базы в инфляцию в Европе и Японии пока не получается. Во-первых, потому что расплачиваются регуляторы с коммерческими банками при покупке облигаций увеличением их резервов, с которых те, в свою очередь могут выдавать кредиты. Спрос на деньги и в Европе и в Японии из-за высокого долгового бремени населения и бизнеса остаётся слабым, поэтому QE слабо влияет на рост денежной массы и, соответственно, на стимулирование инфляции. Кроме того, дефляционные процессы в развитых странах обеспечиваются снижением мировых цен на товары в последние годы.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал