Блог им. AVBacherov |Ещё раз про ликвидность и объёмы

- 30 января 2025, 18:06

- |

Последнее время достаточно часто в комментариях встречаются вопросы, которые берут свои корни в трейдерской среде. Например:

✅ Используете ли вы приказы СТОП-ЛОСС для ограничения возможных потерь?

✅ Почему бы просто не продать бумаги, вместо того чтобы хеджировать срочными контрактами?

✅ Есть потенциально очень интересная компания с фундаментальной точки зрения во втором (третьем) эшелоне. Стоит ли её купить?

Ответы на такие и подобные вопросы связаны с разными факторами, но пожалуй, первостепенными будут: ликвидность и размер вашего портфеля. Дело даже не в обязательной внутренней установке распродать всё по щелчку мыши или за день, хотя для некоторых типов стратегий — это может быть определяющим условием. Но давайте посмотрим на эти два фактора со стороны инвестора.

Ликвидность очень важна для инвесторов, если вы только не Уоррен Баффет, который любит говорить, что покупая компанию, он планирует владеть ею вечно, и он бы предпочёл, чтобы она вообще дальше не торговалась на бирже (На самом деле это далеко не так, и здесь старичок лукавит.

( Читать дальше )

- комментировать

- ★5

- Комментарии ( 3 )

Блог им. AVBacherov |Прогноз на январь 2025 по IMOEX. Что нам говорит статистика?

- 28 декабря 2024, 12:26

- |

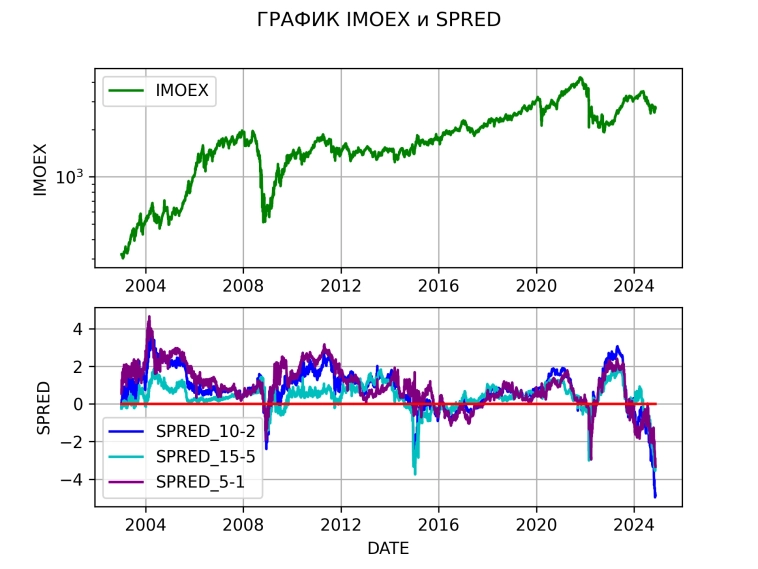

Блог им. AVBacherov |Аномалия в спредах доходности ОФЗ, о чем нам это может говорить?!

- 21 ноября 2024, 10:57

- |

Одним из предикторов кризисов в США является спред доходностей между длинными и короткими трежурис. Я не раз публиковал картинки с последними данными.

В России расчет таких спредов не является предиктором для российского рынка акции. Более того из небольшой истории нашего фондового рынка, можно скорее установить иную зависимость. После инверсии кривой доходности и даже в случае параллельного вида этой самой кривой, российский рынок акций начинал расти. Понятно, что статистическая значимость близка к нулю, но она и в США тоже совсем мала из-за малого числа наблюдений.

Текущая картинка скорее внушает оптимизм, чем пессимизм. На последней конференции я высказал мнение, что следующий год может оказаться очень позитивным для инвесторов, и это один из аргументов. Текущие значения спредов является самым большим за всю историю наблюдений. Это дает основание предположить, что рост на горизонте 2 — 5 лет может ожидать нас существенный и сейчас не стыдно делать самые смелые прогнозы.

Блог им. AVBacherov |Почему я не охотно рассуждаю на тему взаимосвязи цен на нефть (BRENT) и индекса Московской биржи (IMOEX)?

- 12 сентября 2024, 12:37

- |

Если вы следите за моими выступлениями на различных передачах, то заметили, что я неохотно рассуждаю на тему взаимосвязи цен на нефть (BRENT) и индекса Московской биржи (|IMOEX). И в своих постах я редко комментирую ситуацию на рынке нефти, а если привожу расчёты то обычно показываю в них, что не стоит обращать внимание на поведения черной жижи. Более того не стоит этого делать по отношению к курсу USDRUB, по крайней мере с 2017 года.

Cейчас СМИ и многие блогеры снова подхватили хайповую тему BRENT & IMOEX. Мне тоже не удалось избежать вопросов на данную тему, поэтому я решил ещё раз высказаться на сей счёт.

По сути моё виденье представлено на графике к данному посту, мне остается только дать несколько пояснений.

На графике показаны логарифмы цен на нефть BRENT (бледно-зеленый), логарифмы значения индекса IMOEX (белый), всё нормировано на начальное значение для удобства сравнения, и желтым показано значение годовой корреляции. Прямыми линиями выделены границы корреляции [-1;1], [-0.7;0.7] и [-0.5,0.5].

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Самый страшный враг инвестора - он сам

- 03 сентября 2024, 11:56

- |

В последние месяцы российский рынок заставляет сильно нервничать инвесторов! Индекс Московской биржи со своего пика 17 мая до 3 сентября 2024 упал больше, чем на 27%, а индекс MCFTR, который учитывает дивиденды на 24%. Инвесторы, которые вкладывали деньги год назад сейчас имеют -15,77% (если считать по тому же MCFTR).

Не радуют и облигации. Ужесточение ДКП привело к тому, что индекс RGBITR (корзина ОФЗ + купоны) со своего максимума в январе потерял 9,91%, а за 1 год показал результат -8,37%.

В таких условиях снова зазвучали стандартные тезисы, что вложив деньги в депозиты, можно было бы получить гарантированные 8,3% — 9,2%, если смотреть на агрегированные показатели, публикуемые Банком России на август 2023. Несомненно, это так! Как и то, что задним умом мы все сильны.

Сколько бы я и другие профессионалы рынка не писали, что мы не наблюдаем ничего из ряда вон выходящего, а все эти движения укладываются в обычные расчёты для российского рынка, каждый раз происходит одно и то же.

Так, например, историческая волатильность MCFTR составляет 27%, а это значит, что на горизонте 109 дней после начала падения с 17 мая 2024 волатильность должна была составлять 14,7%, при этом Value at Risk c 95% доверительным интервалом тогда равен 24%.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |ERP российского рынка на горизонте 1, 3 и 5 лет

- 11 июля 2024, 09:13

- |

Сейчас много рассуждений о том, что при таких высоких ставках, рынок акций становится совсем неинтересным для вложений. Между тем это не подтверждается расчётами. Всё как обычно зависит от срока инвестиций.

На графиках приведены регрессии EPR (Equity Risk Premium — премия за риск инвестиций в акции) от NRR (Non Risk Rate — ставка без риска, доходность ОФЗ на соответствующий горизонт) с отсечением ниже 15% по NRR.

( Читать дальше )

Блог им. AVBacherov |Акции падают!

- 28 мая 2024, 11:44

- |

«Шеф, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» из кинофильма Бриллиантовая рука

За 10 дней индекс Московской Биржи IMOEX растерял почти 6%, что вызвало приличную бурю обсуждений в СМИ и соцсетях. И, конечно, нашлись те, кто начал пророчить армагедон, о котором они уже давно писали. Но как выглядит реальность? Много это или мало? Стоит ли звонить в колокола, закрывать все позиции и т.п.?

Давайте обратимся к статистике и расчётам, чтобы понять, действительно ли всё печально или ничего необычного на самом деле не случилось.

Первое, что приходит на ум — это посмотреть волатильность. Историческое значение волатильности IMOEX составляет 34% в год. Оно учитывает все предыдущие кризисы и самые большие падения. Если пересчитать этот показатель на 10 дней, то окажется, что волатильность на этом интервале может достигать 5,6%! Или иными словами, падение индекса на данном горизонте составило чуть больше, а значит оно близко стандартным воротам волатильности. Падение даже «не добралось» до 95% доверительного интервала, который принято измерять показателем Value at Risk (VAR), равному 9,2% за 10 дней для IMOEX.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс