Банки

TCS GROUP - телеконференция произвела положительное впечатление.

- 15 марта 2017, 10:30

- |

На телеконференции президент банка Оливер Хьюз сделал несколько важных заявлений. 1) Что касается нового подхода к расчету RWA (взвешенных по риску активов) для необеспеченных кредитов, представленного ЦБ, банк принял решение снижать полную стоимость кредита (ПСК) в диапазон до 25%-30% с текущих 30-35%, так как эта категория имеет более низкий весовой коэффициент риска 1,4x. Банк считаем, что в перспективе эти меры приведут к снижению валовой доходности на 1,5-2,5 пп. При этом, такое решение вписывается в рамки бизнес-плана банка и прогноза его финансовых показателей. 2) Операционные расходы банка существенно выросли в 4К16 из-за высоких инвестиций в новые линейки продуктов, индексации зарплат и выплаты бонусов по результатам года. Банк продолжит увеличивать расходы на привлечение новых клиентов в этом году, поскольку это экономически выгодно. 3) Несмотря на существенное снижение стоимости риска в 4К16 до 5%, банк по-прежнему считает, что прошлый квартал был исключением из нормы, и что в будущем он должна составить 10-11%.

( Читать дальше )

- комментировать

- Комментарии ( 0 )

Выборы, выборы...

- 15 марта 2017, 08:12

- |

Золотая свадьба. Муж спрашивает жену:

— Дорогая! Ты мне изменяла?

— Три раза.

— Когда же в первый раз?

— Помнишь, тебе никто в банке не хотел давать кредит? А потом

сам директор банка подписал и лично вручил тебе договор!

— Спасибо, милая! А когда же ты мне изменила во второй раз?

— Когда никто не хотел делать тебе операцию. А потом сам

доктор Северский лично взял скальпель в руки!

— Спасибо, дорогая! Ты спасла мне жизнь! А с кем же ты

изменила мне в третий раз?

— Помнишь, ты баллотировался в депутаты по нашему округу

и тебе не хватало 49 голосов?..

+++

Полный список всех выборов 2017 года тут.

P.S. Сегодня — выборы в Нидерландах. На носу — выборы во Франции и в Германии.

14 марта очередной московский банк остался без лицензии

- 15 марта 2017, 07:42

- |

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной альянс».

Как обычно в официальном заявлении ЦБ указывает, что банк «размещал денежные средства в низкокачественные активы …», «его активы не генерировали достаточный денежный поток…», «руководители и собственники банка «не предприняли действенных мер …» и так далее – бла, бла, бла.

Ещё 14 февраля «Нефтяной альянс» был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России, а с 1 марта перестал выдавать вклады.

«Нефтяной альянс» — участник системы страхования вкладов. На 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе России, с величиной чистых активов 10,30 млрд руб.

По оценкам экспертов политика ЦБ по зачистке финсектора от недобросовестных игроков продолжится в течение года. Это не смотря на то, что каждый отзыв лицензии у банка является серьезным ударом по имиджу всего банковского сектора РФ. На самом же деле происходит передел рынка в пользу крупных игроков (в основном с государственным участием) и банальный отъём средств у населения.

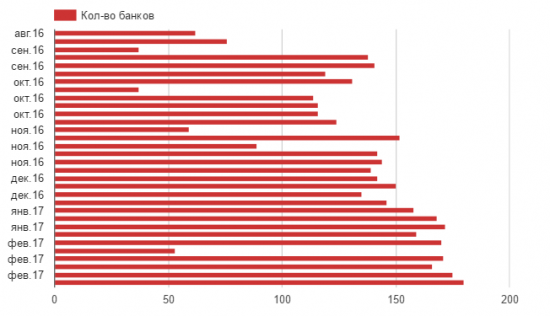

Об исчезновении региональных банков. И не только

- 14 марта 2017, 08:52

- |

( Читать дальше )

Новости на 13 марта 2017 г. в банковском секторе.

- 13 марта 2017, 12:22

- |

13 марта ЦБ отозвал лицензии у банков «Экономический союз», АО «Торговый городской банк» (ТГБ)

Банк России с 13 марта отозвал лицензию у московского АО «Банк «Экономический союз».

По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля он занимал 367-е место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Ещё 7 марта Банк «Экономический союз» приостановил операции и прекратил выдавать вклады, а также выплачивать проценты по ним.

ЦБ признал неудовлетворительным качество активов банка «Экономический союз». Из-за чего банк не выполнял вовремя обязательства перед кредиторами. Также организация проводила транзитные операции и сомнительные операции по выводу средств за рубеж.

Также 13 марта ЦБ отозвал лицензию у московского АО «Торговый городской банк» (ТГБ).

( Читать дальше )

Российские банки могут обвалить рынок ОФЗ

- 09 марта 2017, 20:31

- |

На фоне высокого спроса на долговые бумаги страны российские банки предпочли продать ОФЗ. За декабрь прошлого года они избавились от гособлигаций на 90 млрд рублей. В то время как нерезиденты нарастили свои вложения на 109 млрд.

Российские банки являются ключевым игроком на рынке ОФЗ, так как владеют около 60% всех долговых бумаг страны. В общей сложности на балансе у кредитных организаций страны на начало текущего года находилось гособлигаций на 3,36 трлн рублей. Сам рынок ОФЗ на этот период оценивался в 5,6 трлн рублей, увеличившись за декабрь на 141 млрд рублей. Из этой суммы 109 млрд рублей был куплен нерезидентами и 121 млрд другими участниками рынка.

Чем еще важны кредитные организации страны? А тем, что именно они продавали российские ОФЗ в ноябре 2014 г. спровоцировав обвал на 11%. За ноябрь банки продали бумаг на 110 млрд рублей. Иностранные инвесторы в то же самое время нарастили свои портфели на 2 млрд рублей.

Однако, как это ни странно, именно прочие участники рынка рациональнее всех вкладывают в ОФЗ. Они заблаговременно избавились от российских долговых бумаг в 2014 г., а при существенном падении цен скупили их обратно. В декабре 2014 г. они приобрели бумаг на 890 млрд рублей.

( Читать дальше )

"Черная дыра" потребительских долгов пожирает экономику РФ

- 08 марта 2017, 07:21

- |

Объем обязательных платежей по этим займам за год составил 4,6 триллиона рублей, из них 1,8 триллиона — ушло на оплату процентов.

При этом новых кредитов банки выдали только на 200 миллиардов рублей.

В результате банковская система из инструмента финансирования развития и стимулирования потребительского спроса превратилась в «пылесос», который выкачивает из экономики ресурсы, говорит заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е.Гайда

«Мы находимся фактически третий год подряд в ситуации, когда кредитный рынок является некоей „черной дырой“, в которой населению приходится обслуживать долги, оно платит проценты, а новых кредитов получает гораздо меньше», — объясняет он.

( Читать дальше )

Российски банки не знают, куда вложить свои деньги

- 07 марта 2017, 14:00

- |

Банкам России некуда девать свои деньги и они предпочитают размещать свои средства на депозитах Центрального банка России. В рамках сегодняшнего аукциона регулятор привлек очередные 780 млрд рублей.

С начала года Банк России провел уже 10 депозитных аукционов, на которых привлек в общей сложности 6,3 трлн рублей. В основном регулятор берет средства кредитных организаций на одну неделю. Впервые за полтора года в размещении участвовало 180 банков.

На сегодняшнем аукционе предложение составило 780 млрд рублей, в то время как спрос был гораздо выше — 1,2 трлн рублей. Ставка под которую регулятор взял деньги равна 9,99%. Столь крупного излишка свободных средств кредитные организации не испытывали, как минимум, с 2012 г.

В то же самое время отсутствует ярко выраженная динамика роста кредитования реального сектора экономики. К сожалению, банки предпочитают не выдавать кредиты, а накапливать наличность на счетах Центрального банка.

( Читать дальше )

Есть ли будущее у банковского трейдера?

- 06 марта 2017, 14:15

- |

А теперь прикинем сколько аналитиков, риск-менеджеров, специалистов бэк-офисов, ну и наконец банковских трейдеров еще останется( не считая тех кто уже остался) без привычной, любимой и специфической работы. Несколько тысяч? Да это целая армия ))) Вот куда им, интересно, податься. Ну, не на завод же, в конце концов.

Ну, и главное… Когда знакомые задают вопрос, стоит ли их ребенку идти учиться на «банкира» или «специалиста фондового рынка», ответить на него сходу не так просто. Вроде «мода прошла». А может все еще вернется?)))

Нашла коса на камень

- 04 марта 2017, 12:11

- |

3 марта Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. По данным ЦБ, Татфондбанк, имея некачественные активы, неадекватно оценивал принятые риски. Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к полной утрате банком собственных средств.

Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина

Дежурный судья Советского районного суда принял решение об аресте Мусина на 2 месяца до 16 апреля

одно дело дербанить банки без роду и племени, другое дело залезть в карман субъекта РФ

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трамп

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал