КРИЗИС

Как связано падение стоимости акций с серьезным крахом экономики США? Ведь для компании если бизнес развивается не так важно сколько стоят ее акции? Или компании кредиты под эти акции берут?

- 25 ноября 2018, 14:36

- |

- ответить

- ★1

- Ответы ( 7 )

Как вложить миллион рублей в ОФЗ?

- 22 ноября 2018, 16:05

- |

Последние несколько лет происходит приток денежных накоплений из банковских вкладов в инструменты с фиксированной доходностью – облигации. Чаще всего, бывшие клиенты банков выбирают альтернативу вкладам по надежности – государственные облигации. Кто – то для этого использует обычный брокерский счёт, кто – то более подкованный, такой инструмент как ИИС.

Почему так происходит?

Последние 4 года ознаменовали себя нестабильностью банковской отрасли (кроме, конечно же, государственных банков). От 50 до 100 банков лишают лицензии каждый год, огромный приток клиентов в ТОПовые государственные банки, несправедливое возмещение от Агентства Страхования Вкладов, вопросы по переводам перед отзывом лицензии, забалансовые вклады и многое другое, не позволяют полноценно доверять банковской системе. На фоне этого, вложения в ОФЗ (облигации федерального займа) выглядят невероятно интересно.

( Читать дальше )

Как пережить кризис при долгосроке?

- 22 ноября 2018, 10:24

- |

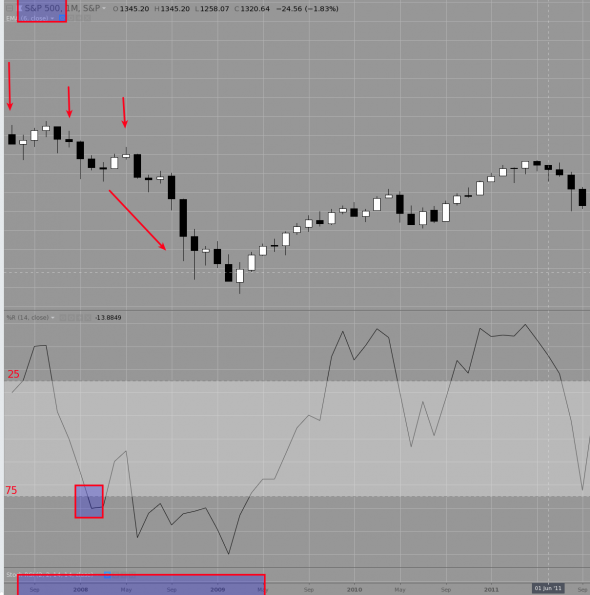

Возьмем для модели кризис 2008 года.

Примем индекс S&P 500 как цену за 1 «акцию».

Вход будет самым неудачным на пике на уровне 1549 за «акцию» 1 октября 2007 г.

Было куплено 100 акций на сумму 154 900.

Покупка 1 раз в год — 100 акций – 1 октября.

Инвестиционный резерв 450 000.

При падении на 30% до 969 покупаем 1 октября 2018 г. 100 акций – 96 900

Если было бы падение еще на 50% до 485, было бы куплено еще 100 акций.

Далее 1 октября 2009 покупаем 100 акций на 105 700

Далее 1 октября 2010 покупаем 100 акций на 118 300

Далее 1 октября 2011 покупаем 100 акций на 125 300

Итого 601 000 за 500 акций – 1202.

При индексе 1 октября 2012 г. 1412.

Прирост 18% за 5 лет. Или 3,37% среднегодовых в валюте (без учета реинвестирования дивидендов).

Как Сохранить Капитал во время Обвала Рынка?

- 21 ноября 2018, 21:58

- |

Сегодня в Прямом Эфире поделился своим мнением по поводу текущего состояния рынка, дал прогноз на ближайшую перспективу и раскрыл тему — Как Сохранить Капитал во время Обвала Рынка?

Содержание Эфира:

01:25 — Как отличить коррекцию на рынке от обвала?

12:30 — Что делать, если на рынке начинается коррекция?

19:48 — Что делать, если на рынке начинается обвал?..

25:08 — Основные сценарии по S&P500

29:05 — Ответы на вопросы зрителей

( Читать дальше )

А ваша торговая система тоже предсказывает грядущий кризис?

- 21 ноября 2018, 11:14

- |

Вот как было перед кризисом 2008-го:

А вот как сейчас:

( Читать дальше )

Рекордный отток иностранных инвестиций

- 21 ноября 2018, 10:33

- |

Вот такие дела. А вы готовы к такому повороту событий?

Это ещё не начало медвежьего рынка

- 20 ноября 2018, 22:19

- |

Набор основных индикаторов (см. табл), позволяющих с очень высокой вероятностью предсказывать кризис, не даёт пока вообще НИ ОДНОГО сигнала о том, что бизнес-цикл развернулся. Напротив, все сигналы пока вверх.

Все, наверное, уже слышали про предиктивные свойства Yield Curve: t-do.ru/russianmacro/3791, t-do.ru/russianmacro/3792

Индикатор, который в предыдущих эпизодах (см. граф) ни разу не давал ложных сигналов, предупреждая о развороте бизнес-цикла за 15-20 мес до начала кризиса. Сейчас такого сигнала ещё нет.

Конечно, нет никакой гарантии, что в следующий раз какой-либо индикатор не даст сбой. Но если Вы имеете набор, скажем, из 5 индикаторов, имевших 100-процентную предсказательную силу в предыдущих эпизодах, то вероятность ошибочных сигналов от всех пяти выглядит невысокой.( Читать дальше )

Всем докуплянтам, докуплистам, докуплюська-м.

- 20 ноября 2018, 20:29

- |

Новый пост наверно назрел, но этот пост не про портфель — ибо там и писать нечего, фсе упало. Про портфель напишу в выходные.

А пока — вот неплохая на мой взгляд тема.

Не новая не старая, а вечная тема.

Каждый день читая форум акций и даже в статьях многих авторов — я слышу слово ДОКУПИЛСЯ.

Один товарищ все нефтью докупается — дождется, ему ее привезут во двор и нальют под новый год.

Другой рассказывает как он докупился акциями ФСК ЕЭС — мол, было по 20, а теперь по 15 — налетай подешевело. Скоро, вот прям завтра будет 30 коп. Да еще и дивиденды дают большущие.

Недавно кто-то орал, что Роснефть надо брать на всю зарплату и плечи в понедельник… мде, надеюсь он не взял??

Всех мега-талантливых людей и не перечислить, ведь реально тысячи любителей желтых ценников. И берут они порой столько — сколько и не унести .

Но вот ведь какая история? Легкий выход из ситуации — докупиться на падении, и типа выпив за «успешную сделку всей нашей жизни» гордо шагать и журить всех этих тупиц, которые не докупаются.

( Читать дальше )

Какая компания будет спусковым крючком для мирового кризиса. Или как покупать дешевые акции)

- 19 ноября 2018, 11:39

- |

Встречайте «суперзвезду» будущего кризиса — GE.

Только с начала этого года акции компании упали на 58%. И это уже казалось бы с минимальных значений в 13 долларов. Год с небольшим назад акции стоили за 30 долларов. Сегодня их цена всего 8 долларов. Совсем недавно менеджмент компании уговаривал правительство Франции продать энергокомпанию занимающуюся солнечными батареями… Цена сделки была 10 млрд. Сделка оказалась крайне неудачной. Неверная ставка на рынок повела GE к падению. Сейчас акции компании выглядят вкусно вроде бы… Очень и очень дешево. Сложились в три раза, пришел новый гендиректор с хорошим прошлым — почему бы не купить дешевые акции??? Это же стратегия))) Покупай дешево, продавай дороже…

( Читать дальше )

Россия — социально-экономические тренды 2018 года

- 18 ноября 2018, 19:21

- |

От исследовательского холдинга Ромир за последний месяц вышел ряд важных данных, думаю интересно попытаться их обобщить и оценить последствия политики «отвязки курса рубля от цен на энергоносители». Так, например, была опубликована динамика изменения среднего чека потребителей:

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин потратил в октябре 505 рублей, что на 2,7% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, после сентябрьского скачка чек опять пошёл на убыль. В годовом выражении тренд на снижение величины среднего чека сохранился. По сравнению с октябрём прошлого года средний чек потерял 5,1% своей стоимости. …

Если рассматривать динамику среднего чека в различных торговых каналах, то и здесь результаты оказались повсеместно отрицательными. Сильнее всего за месяц величина чека просела в гипермаркетах – на 3,2%. Потери величины чека в супермаркетах составили 2,7%, а в дискаунтерах — 1,8%. В октябре чек не изменился только в магазинах традиционной торговли. В годовом выражении снижение чека более всего затронуло дискаунтеры, где он сократился сразу на 9,8%. В магазинах, торгующих через прилавок, чек за год потерял 7,5%, в гипермаркетах — 7,4% и в супермаркетах — 5,5%.

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- ipo

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- алроса

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- золото

- инвестиции

- индекс мб

- инфляция

- китай

- кризис

- криптовалюта

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- мтс

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опрос

- опционы

- отчеты мсфо

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- северсталь

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трейдер

- трейдинг

- украина

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- цб рф

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал